这部二十年前的国产剧,让年轻人上头了

以《马大帅》为代表的东北题材电视剧,到底有何魔力?

本文转载自公众号新周刊(ID:new-weekly)作者 | L

编辑 | 苏炜

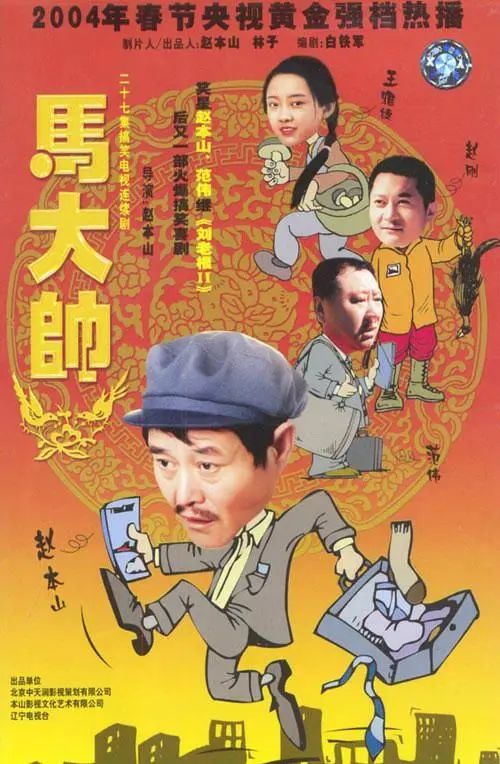

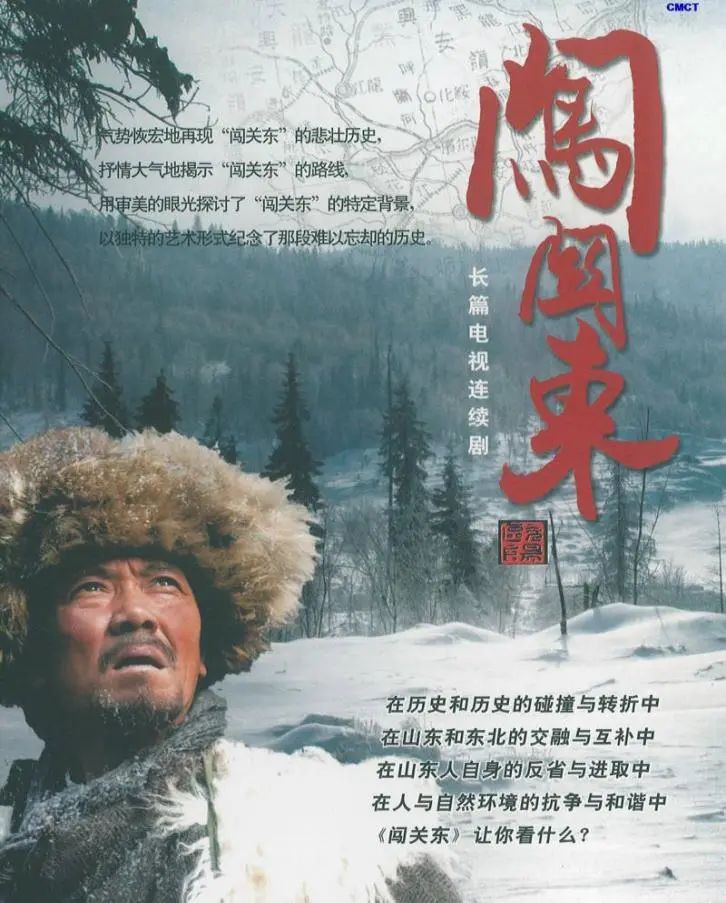

题图 | 《马大帅3》 豆瓣8.9,造梗无数,反复刷屏。今年是《马大帅》播出20年,这部国产老剧,在互联网上被年轻人捧成了顶流——许多“马学家”甚至比这部剧还要年轻。 最近几年,荧屏东北风劲吹,带大碴子味儿的影视剧集成了行业新宠。《漫长的季节》《人世间》《父辈的荣耀》《南来北往》《黑土无言》……讲述东北故事的剧集,随便列举,就是一大长串。 它们之中,哪怕没有爆火的命,只是拿出高光片段放在短视频平台,也或多或少能霸屏一段时间,让人觉得“挺像那么回事”。 悬疑、下岗、年代变迁,只要给编剧一片黑土地,啥元素都装得进去。似乎只要高举“东北文艺复兴”大旗,就能还投资人一个奇迹。可回到20年前,电视里尚未出现这样的“景观”。在那个年代,东北剧还没有成为某种类型剧的标签。 2004年,《马大帅》的热播,让辽北大地正式进入观众视野,人们也由此关注起小人物在乡土与城市中的碰撞,为剧中角色的人生起落而慨叹。往后的日子,尝到甜头的赵本山团队又打造出《刘老根》《乡村爱情》等一系列带有浓厚地域色彩的电视剧。东北话听得多了,渐渐地,东北成了中国影视叙事中最鲜活的一块背景板。

世纪之交的东北浮世绘 大多数人对赵本山都有刻板印象。 光是那身行头,就足以勾勒出一个东北农民的大致模样,而他的表达也几乎都与此相关。但作为赵本山较早的电视作品,《马大帅》重点展现的并不是农村,而是彼时飞速发展的城市。当然,他的视点依旧是从农民出发,这也为剧中的种种戏剧冲突奠定了基础。

世纪之交的东北浮世绘 大多数人对赵本山都有刻板印象。 光是那身行头,就足以勾勒出一个东北农民的大致模样,而他的表达也几乎都与此相关。但作为赵本山较早的电视作品,《马大帅》重点展现的并不是农村,而是彼时飞速发展的城市。当然,他的视点依旧是从农民出发,这也为剧中的种种戏剧冲突奠定了基础。

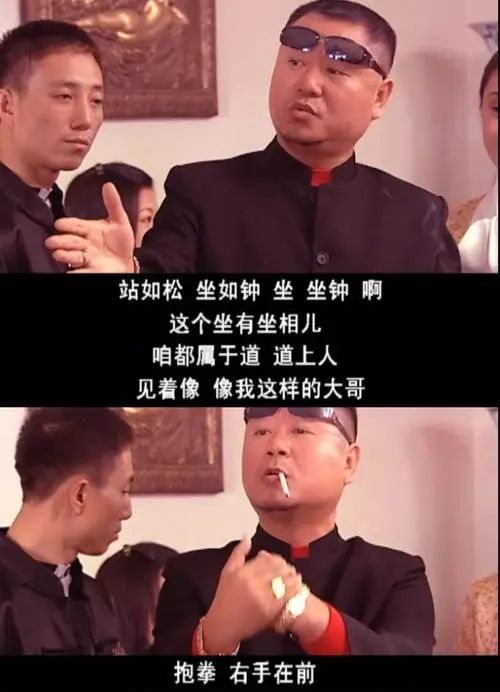

互联网时代,人人都是彪学家 在主角以外,《马大帅》里最突出的文化符号,非“彪哥”莫属。 有细心的观众统计过,男二号范德彪在剧中共有12个头衔:维多利亚娱乐广场保安部经理、辽北第一狠人、本市几场恶仗的主打人、水库浪子、德彪投资股份有限公司董事长、开原市液化气总公司高级送气员、彪哥解梦馆馆长…… 只看这些身份,就基本能够判断出范德彪的人物特质。20年之后,彪言彪语和他那些略显荒诞的名场面,自然而然成了年轻人戏谑调侃的素材。通过对其影像的二次创作,“彪学”应运而生。

互联网时代,人人都是彪学家 在主角以外,《马大帅》里最突出的文化符号,非“彪哥”莫属。 有细心的观众统计过,男二号范德彪在剧中共有12个头衔:维多利亚娱乐广场保安部经理、辽北第一狠人、本市几场恶仗的主打人、水库浪子、德彪投资股份有限公司董事长、开原市液化气总公司高级送气员、彪哥解梦馆馆长…… 只看这些身份,就基本能够判断出范德彪的人物特质。20年之后,彪言彪语和他那些略显荒诞的名场面,自然而然成了年轻人戏谑调侃的素材。通过对其影像的二次创作,“彪学”应运而生。

〓 “彪学”相关视频,在互联网上曾风行一时。(图/哔哩哔哩) B站UP主“德彪的奇妙冒险”是“彪学”最早的一批助推者。2019年7月,他在网站上发布了一条混剪短片《德彪往事 龙城岁月(辽北第一狠人个人cut)》,配合着香港电影《黑社会》的BGM,“彪学”自此进入年轻观众视线。 尔后,许多UP主自发参与到这股创作浪潮中。《英雄本色》《咏春·彪问》《无间道》《杀死那个马家堡子人》,“彪学”代表作层出不穷,好像放在任何作品里,范德彪的演绎都毫无违和感。在“德彪的多重宇宙”里穿行时,人们也感慨着“一部马大帅,半部电影史”“十年一影帝,百年周星驰,万年范德彪”。 在弹幕中,更多的人表达出的是对范德彪的共情。娱乐之余,一种新的互联网精神似乎也在萌发:过去,影视作品里被人记住的往往是英雄与成功者;而在范德彪这个堂吉诃德式的人物身上,人们看到了时代变革中的那些停在原地抑或是掉了队的个体。

〓 “彪学”相关视频,在互联网上曾风行一时。(图/哔哩哔哩) B站UP主“德彪的奇妙冒险”是“彪学”最早的一批助推者。2019年7月,他在网站上发布了一条混剪短片《德彪往事 龙城岁月(辽北第一狠人个人cut)》,配合着香港电影《黑社会》的BGM,“彪学”自此进入年轻观众视线。 尔后,许多UP主自发参与到这股创作浪潮中。《英雄本色》《咏春·彪问》《无间道》《杀死那个马家堡子人》,“彪学”代表作层出不穷,好像放在任何作品里,范德彪的演绎都毫无违和感。在“德彪的多重宇宙”里穿行时,人们也感慨着“一部马大帅,半部电影史”“十年一影帝,百年周星驰,万年范德彪”。 在弹幕中,更多的人表达出的是对范德彪的共情。娱乐之余,一种新的互联网精神似乎也在萌发:过去,影视作品里被人记住的往往是英雄与成功者;而在范德彪这个堂吉诃德式的人物身上,人们看到了时代变革中的那些停在原地抑或是掉了队的个体。

20年了,东北故事为何长盛不衰? 导演辛爽在接受采访时提到,自己最爱干的三件事儿,是骑摩托、买衣服和躺着看《马大帅》。 所以在拍摄《漫长的季节》时,他也在其中玩了一把致敬。桂英烧烤店、维多利亚的门童、KTV里唱出的《在那桃花盛开的地方》等等经典元素,均与《马大帅》完成了联动。彪学家们在感到惊喜的同时,也不免有些伤感:原来距离马大帅进城的时代,已经过去了二十年。

20年了,东北故事为何长盛不衰? 导演辛爽在接受采访时提到,自己最爱干的三件事儿,是骑摩托、买衣服和躺着看《马大帅》。 所以在拍摄《漫长的季节》时,他也在其中玩了一把致敬。桂英烧烤店、维多利亚的门童、KTV里唱出的《在那桃花盛开的地方》等等经典元素,均与《马大帅》完成了联动。彪学家们在感到惊喜的同时,也不免有些伤感:原来距离马大帅进城的时代,已经过去了二十年。

评论