26岁哈佛博士,27岁清华院长,朱镕基都敬仰不已,一生只做一件事

日期 : 2022年01月17日

正文共 :6272字

在我国,担当得起“宗师”二字的经济学家,只有两位:一位是写下《新人口论》马寅初,另一位,就是陈岱孙。

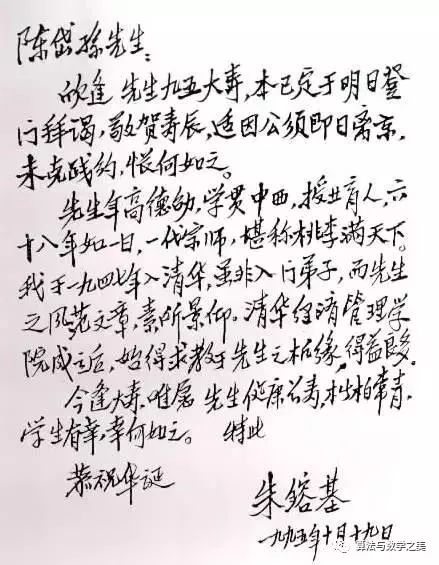

与马寅初写下宏论巨著不同的是,陈岱孙一生著述并不丰厚,但他自清华园起,执教70余年,春风化雨,润物无声,被朱镕基赞誉为“一代宗师”。

他淡泊、孤独,终身未娶,将全部精力贯注到教书育人中。对他而言,教书不仅是安身立命的职业,更是全部生命的诠解方式,这种诠解一如宗教般虔诚和投入。

他情操高洁、德越其才,心胸坦荡,诚为师表,以至于有人说:“陈老的去世,标志着中国一代学人的终结,哲人其萎,山河同悲,这样的大师不会再有了。”

——度公子

在北大燕南园55号门前,立有一樽老人的铜像。老人手拄拐杖,端坐凝神,慈蔼的面目于平和中带着守护的神光。铜像下方,刻着老人生前常说的一句话:

“我这辈子只做了一件事,教书。”

这位执教了70年近百岁的老人,80岁还在给本科生上课,90岁还在带博士生,他就是经济学大师,陈岱孙。

陈岱孙先生的铜像

01

冥冥中有所注定似的,陈岱孙先生出生于农历闰八月二十七日,这一天恰恰是孔子的诞辰。

1900年10月20日,陈岱孙先生出生于福州闽侯县。在福建当地,螺江陈氏乃是簪缨世家。有官至刑部尚书的陈若霖,也有海军中将陈庆甲。先生的伯祖父陈宝琛更是溥仪的帝师,内外亲戚里还有清政府驻外公使,位高权重。陈岱孙可以说是名正言顺的贵族子弟。深厚的家学渊源,陈岱孙自幼耳濡目染,恰逢新旧时代变幻,又受到西学影响。

陈氏祠堂

宣统皇帝退位后,旧教育弊端积显,除了旧式私塾,父母还专门,请老师教他英文、数学。15岁陈岱孙考上鹤龄英华学校时,已经能说一口流利的英语。由于家学甚厚,陈岱孙成了“专读生”,免修各年级中文课程,专修外文课程。结果陈岱孙只花了两年时间,就把四年课程全部修完。1918年初,他考入清华大学留美预科班,与同时代的清华学子一样,两年后赴美留学。

在上海考清华插班生时,陈岱孙曾去黄浦公园游玩,兴致勃勃来到门前,却发现大门上挂着牌子:华人不得入内。“不管你是不是租界,在我们中国人的土地上,却不允许我们自己进去,实在是欺人太甚!”陈岱孙满腔激愤,深感中华民族的屈辱,回去之后加倍努力读书,誓要振兴中华。

到美国之后,陈岱孙研读经济学,本就智商超群,较之一般学生,又不知刻苦多少倍。1922年,陈岱孙取得了,威斯康辛大学学士学位,还拿到了美国大学生最高荣誉——金钥匙奖。之后他又到哈佛攻读博士,整整四年,陈岱孙在图书馆专用的小隔间里,闭门读书,废寝忘食,最终以一纸论文通过答辩,顺利拿到博士学位。毕业之后,他又到英法意做短期考察。1927年,陈岱孙回到了阔别多年的祖国,成为清华经济系教授与系主任,次年,又兼任清华大学法学院院长,也是同时期清华校园中最年轻的院长。

先生在清华任教之初

虽然在美国读书时,陈岱孙两耳不闻窗外事,几乎天天封闭在小隔间里用功。若凭此以为他只是学霸,那就大错特错了。在清华校园里,年轻的陈岱孙,向来有男神美誉。30岁不到的他,既有中国学者之风度,又有英美绅士的派头。一米八几的个头,经常是一身笔挺的西服,衣领、袖口妥帖平整,整个人不苟言笑。即便是平常衣衫,也能被他穿出一身别样风度。虽然他的嘴稍微有点歪,下唇有点儿地包天,然而脸部轮廓分明,透出一种刚强坚毅的气质,无论往哪儿一站,简直如同一樽铜像,成为人们目光的焦点。这份气宇轩昂一直保持到他的晚年,1988年墨西哥总统访问北大,陈岱孙先生一身中山装作陪,神采飞扬,丝毫不输给身边的总统。

02

抗战爆发后,北平沦陷,清华师生穿越山河,与北大、南开共组西南联大。联大时期,陈岱孙先生的翩翩风度,更是让学校的女学生为之痴迷。

陈岱孙擅长足球、网球、游泳、狩猎、高尔夫、曾在报纸上发表狩猎游记,一套高尔夫球杆收藏了60年。彼时,联大网球场上常有金岳霖、陈岱孙、赵乃博、浦薛凤四位老师的身影,其中最惹人注目的便是陈岱孙,他个头高,弹速快,频频上网拦击制胜。

此外,他还喜欢听歌剧、昆曲,为学生组织“古音曲社”,亲自粉墨登场。闲来无事,他也好与人打斗智的桥牌,联大之中,鲜有敌手。这样一位近乎完美的老师,自然成了女学生们追慕的对象,当时联大里流传一句话:

“以后恋爱,必须要比着陈先生的模子找。”

先生与梁思成林徽因在昆明

因其仪表非凡,教室前几排几乎坐满了女生,课堂上的先生魅力更是惊人。

第一是时间概念精准。先生每次讲课,总提前2分钟站在黑板前,上课铃一响,他便旁征博引地讲起来,偶尔穿插点幽默,逗得学生哈哈大笑,自己却还一本正经。他讲完最后一个字,正好下课,一个字都不多。有一次,他讲完课将粉笔搁下,拍拍手上的粉笔灰,满教室的学生都怔怔地望着他。他便问学生:“你们怎么还不走?”学生叽叽喳喳地说还没打铃,陈岱孙先生满脸自信道:“你们走吧,学校的铃声打错了。”果不其然,那天下课铃声迟了好几分钟。

第二便是讲义。先生讲课能精确到每个字的时间,也是因为讲义的底子太过深厚。当时在西南联大,只有两位教授,能把专深学科讲到通透圆润的地步,一节课讲下来,正好是一个闭环的章节,知识结构首尾相连,比教科书还要准确。其中一个是冯友兰,另一位就是陈岱孙。听陈先生讲课,听者只要肯认真记下笔记,听完就等于得到了一部专著。如若学生手头勤快一点,听一节课的内容记一次笔记,就等于抄下一部专著的一个章节。这是清华派的一个传统,他们将大量的精力放在课堂和讲义上,陈寅恪、金岳霖莫不如此,所以这几位大师一生的著作都不多。一堂课的讲义,他们甚至要花一生的时间不断完善。直到七八十岁,陈岱孙先生还在继续做这项工作。

第三则是先生讲课的实用性。他讲《财经学》,年终论文命题,便是《假如我是财经部长》,还有一次学年考试,要求学生,分析校外摆摊人、修鞋匠的经济成分,一切从实际出发,锻炼学生,融会贯通、学以致用的能力。经济学家平新乔于北大师从陈岱孙先生时,曾将自己的论文递给陈先生审阅,初稿写下来之后兴冲冲地拿给老先生看,两个星期后,老人家批下来,平新乔接过一看,黄色的竖行纸,二十多页批注,一共七千字。第二遍改了再送上去,又批改了六页,直到第三遍才通过。平新乔后来感慨道:“看了陈老师的东西,才知道什么是威严,什么叫知识就是力量。”在陈先生面前,学生的任何一点沾沾自喜,和偷懒都会显得无地自容。这份严于治学的精神,更是影响了无数人。

先生与金岳霖等合影

最后一点,是陈先生决不用英语授课。虽然自小英语娴熟,留洋多年。但先生生平痛恨用英文讲课或夹杂英文,认为这是殖民地心态,未能摆脱对西方的崇拜。当时在清华授课的人里面,只有他和陈达坚决不用英文。

03

金岳霖曾在回忆录中说过这么一句话:“还是要承认有非常之能办事的知识分子,陈岱孙先生就是这样一位。”

金岳霖之所以这么说,是因为抗战结束后,在恢复清华校园的工作上,陈岱孙贡献了不可磨灭的力量。

1945年8月15日,日本无条件投降,临时组建的西南联大也面临着各回各地的局面。然而抗战期间,清华校园被日军破坏得十分凄惨,当时半个中国都在搬家,交通工具匮乏,联大便决定在昆明多待一年,派人回清华、北大、南开各校整理校产。

11月7日的清华校务会上,陈岱孙成为校产保管委员会的主席。

先生在西南联大

日军侵华期间,清华惨状,令人目不忍视、耳不忍闻。日本特务机关将土木工程系图书、气象系图书、无数化学仪器、打字机、实验器材用卡车搬走。之后,军队更是强占了校舍,驻军超过三千人,他们在校内搭建临时医院,将体育场变成了马厩、伙房,把老师的校舍变成“慰安溜”,各种家具、仪器被随意变卖,拿不走的搬不动的,干脆砍了之后拿来烧柴。图书馆内藏书,四万多种被日伪单位瓜分,连钢制书架也被分得干干净净。根据后来梅贻琦核定、统计,粗估清华校产损失约法币4876869400元。实际损失更是不可拿金钱数目来衡量。更残忍的是,日本华北派遣军,竟在清华礼堂外举办军犬比赛,数十名中国战俘和平民,被活活咬死,血流成河,图书馆的后面的煤厂,也变成了焚烧尸体的炉子…

抗战胜利后,国民政府,制定收容办法,遣特派员收容财产,不少人趁机大发其财,到了收复区简直如同土匪。不少地方的百姓感叹道:“刚送走了日本鬼子,又来了一帮畜生!”当陈岱孙与同事回到满目疮痍的清华时,要面对的交涉对象竟不是日军,而是先他们一步接管了校园的国军。当时国军极其蛮横,封存一切物资。陈岱孙致电梅贻琦,三番两次交涉无果。非但如此,国军第五补给区,强占清华全部医疗器械、药品后,为了赖着不走,居然动议,将日军搭建的医院改为兵站医院。眼看西南联大的学生就要回来,陈岱孙只好四处奔走,将军方行径公布于众,大声疾呼:“甚盼其能本维护教育之旨即行迁让,不再延宕,否则不惟摧残教育,责有攸归,而军令不行,纪律何存?”

先生1946年在清华做复校接管工作

之后校舍修缮十分艰难,陈岱孙四处寻找施工单位,教育部的拨款杯水车薪,连添置基本设备的钱都不够。

陈岱孙接收清华时,全校屋馆设施损坏高达75%,学生、老师宿舍高达80%。陈岱孙一周工作七天,事无巨细,从进料到验货亲力亲为,数月之间,竟然将清华园恢复了战前原貌。其中但凡能依旧物重做的,全部复原。图书馆阅览室里只留下一把椅子没被烧毁,他便命人按照原样先做了两百套,校内碉堡全部清除,道路渐次修复,复又种植花草。随后,他又带人去旧货市场,将日本人盗卖的清华旧物一一购回。8月,师生从昆明大批返回,来到经历浩劫的清华园,面对故园如旧,草木芬芳,全部露出不可思议的表情。校务长潘光旦叹道:“九年噩梦,已成云烟,今日归来,恍若离家未久。”开学后,清华将国军遗留杂物,通过抽签分配给大家,陈岱孙只得到一条军毯作为纪念,从此垫在床下,相伴终身。

先生行动之敏捷,办事之果断,校长梅贻琦每每谈起,都对其夸赞不绝。

04

更为人称道敬仰的,乃是先生高尚的人格。

先生性格温和,与世无争,和谁都能相处。早在联大时,教授之间也有龃龉发生,毕竟都是恃才傲物之人,彼此会瞧不顺眼。但陈岱孙和朱自清处得很好,先生还为此写了一付对联,上联是“小住为佳,得小住且小住”,下联是“如何是好,愿如何便如何”。后来回清华与一代物理学宗师叶企孙同住,亦是相交甚笃。

1930年在清华图书馆前

照理说,陈先生出生于簪缨世家,祖上属于大官僚阶级,母系又有清朝外交官,十年内乱该是容易受冲击的对象。正是因为先生一生平和,与人无争,那十年间居然没受到过于激烈的批判,旁人无非是给他戴了“资产阶级趣味”的帽子,连工宣队的人都尊称其“先生”,简直不可思议。

70多岁时,他被下方到江西鲤鱼洲,那里的劳动惨无人道,许多知识分子都死了。本来先生已经做好了死的准备,结果临行前突然不用去了。随后他被安排到丰台庞各庄收割麦子,先生个子高,弯腰割一会儿腰就剧痛,但最终他还是忍受了过来。

内乱过去后,人际关系仍旧紧张,人们内心的恩仇和对立尚未消失。先生却以博大的胸怀面对所有人,在“育人”领域起到了示范作用。当时人们心中对知识分子的轻慢犹存,一次先生出去排队买烟,别人提醒售货员:“这是著名教授陈岱孙先生,先卖给他吧。”售货员翻了个白眼,让老先生好好排队,先生顺从不语。

这件事第二天登上《参考消息》,一个学生见报,专门来找先生。先生看了呵呵一乐:“买烟还登个报!怪难看的!”学生又道歉说:“先生还记得我吗,内乱时我也批过先生。”先生摆摆手道:“有吗?我不记得了。”

1976年,平新乔因“极左”接受审查,几度报考研究生皆遭到阻力,最后一次报考北大经济系,导师便是陈先生。平新乔当时战战兢兢,无比惶恐,陈先生对他说:“我自己年轻时,也做过很多傻事、错事,也说过不少傻话、错话,谁不犯错误?错了,知道了,改就是了,应该有再学习的机会。”孔子推行的“仁教德育”,在先生这里,得到了最好的体现。

先生与冯友兰,1973年,内乱,消瘦

中国经济学领域两大泰斗,一个是北大校长马寅初,一个是陈岱孙。马什么话都敢说,作为一个经济学家,他一两年之内有好几百场讲演,讲演对象是工商界人士,陈岱孙先生一辈子老老实实做教师,只给全职学生讲课,从不对企业家演讲。碰到什么事儿,马寅初喜欢从经济学角度写文章,见诸报端,所以《马寅初全集》有十卷之多。陈先生一生专于讲义,直到晚年才写下专著。

在政治思潮涌动时期,学术领域受到干扰,不少学者随风转蓬,昧着良心以谋个人富贵,陈先生屹立不动,整整二十年只字未写。难怪有人说:“先生写文章与不写文章,都彰显了一个真正爱国知识份子的人格。”

先生一生留下的著作并不多,却是划时代的

05

先生出身贵族,才学过人,胸襟坦荡,无论治学、品格,皆是世人的楷模。然而令人诧异的是,如此风流韵极,居然孤独一生,从未婚娶。

曾有传言说,陈岱孙单身,是因为和周培源一起看上了王蒂澂。后来周与王结为伉俪,岱老因此孤独终身,然而全是胡诌,并无依据可考。晚年岱老接受采访时说:“为什么没有结婚,一是因为没时间,二是因为爱情需要两情相悦。”家人也曾安排他去相亲,但岱老始终没能遇到令自己心动的对象。在他看来,不是随意牵手就能点燃一场爱情,不是随便一个女子便能将就半生,恩爱承欢。他将自己的热忱与心力都留在了讲台,实在腾不出更多的精力给个人。

虽然一个人过了一辈子,但先生生活自理能力极强,衣柜、箱子总是整整齐齐。先生虽出身贵族,生活上却极其简朴,常年素衣淡茶,一个手提箱用了半个世纪,住所里没有空调,出门都是赶公交车。要知道在30年代,陈先生为法学院院长,一个月工资400大洋,400大洋是什么概念?放在今日,就是一个月5万的月薪!但到了1995年,工资只有860元人民币,如此大的落差,先生却从不放在心上。一位学生被错“划右”,精神失常,来找先生求救,先生早就不记得他了,但每个月给他寄钱,一寄就是整整8年!这就是一代宗师的高洁之风,怎能不叫人仰止?

先生晚年在燕南园,穿着何其朴素

直到先生晚年,学生前去家中拜访,发现他用的还是西南联大回来时,在地摊上买的旧家具。谈到金钱,作为经济学宗师,先生淡淡地说:“人不能没钱,钱是需要的,但做事情完全为了钱,抛弃理想和事业,那是很危险的。”他肯定钱应有的作用,但反对拜金。1994年,岱老给《教育艺术》杂志题词:“学不厌,智也;教不倦,仁也,二者其教育之本乎。”

自1928年起,先生辗转清华、西南联大,北大三校,历经70年的岁月沉浮,直到90岁还在教书,终其一生,丹心可鉴,高洁其行,高山其才,世间罕见,他一生未婚,将自己毕生之思想、灿烂之光热,全都留给了三尺讲台,门下弟子遍及全球,学术卓越者堪称大师,仁教德育之光,长存世间,照亮之辈,何止千万?

遥想当年,日本人打进北京,梅贻琦临时委托他去长沙,准备接清华过去,开完校务会,先生竟然连家都没回,穿着一件夏天长袍就奔上了去往长沙的道路。如此坚定的意志和为教育而行的果敢之心,世间再无二者!

穿过时光的重重迷雾,我们仿佛还能看到先生笃定的背影,为中国之教育,奔波在硝烟弥漫的大地上,其心中装的又何止一校?乃是整个愤愤将起的中华!

朱镕基给先生的祝寿信件

06

1997年7月9日,先生因病住院,在家门口从容登车时,亲人劝他换一件衣服,先生笑微微道:“不必了,过两天就回来。”27日,先生悄然辞世…

弥留之际,先生常说的事情只有两件,其一,威斯康辛大学和哈佛,联合颁发给他的那把小金钥匙,内乱时曾被人抄家抄走,他想知道如今在谁的手里。其二,他念念不忘清华大学,死前最后一句话是:“这里是清华…”

— THE END —