父亲写竹,我画仕女

这一篇,是写给父亲的,

在他,能看、能听、能微笑的时候。

水墨写修竹

病房里,见父亲状态还不错,我决定把带去的《中国美术史》给他读两章。李霖灿先生写的这本美术史,是我喜欢的分类中国画史。作者将墨竹单独做一章,读完,下一章居然是仕女画,读的人和听的人都笑了。

我和父亲都知道,30多年前,我们的绘画故事,是离不开竹子与仕女的。

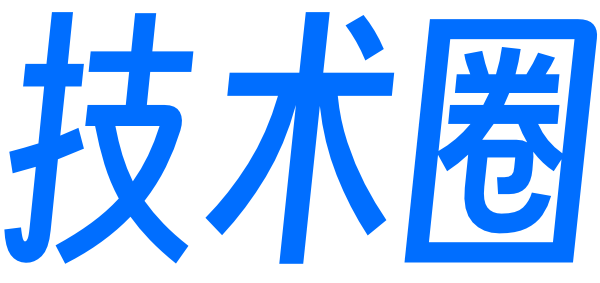

高风亮节,2005年,四川省社会科学院

南方的竹林,在李安电影中婆娑起舞,四川之竹,随处可见,有竹林处就有人家,冒着炊烟。小时候喜欢在外公家后院抽竹芯,拿到学校熬夏季清凉水。家里各种竹器也不少,从竹席到竹筷,还有父亲的竹笛和长箫。笛膜坏了,就去桥边竹林砍下一段竹子,用牙签轻轻将里面一层竹膜抽出,贴在笛子的膜孔上。父亲的那一支紫竹洞箫则是一物多用,可以拍打晒被除尘,也可以晚饭后在堆着毛豆杆的阳台上,吹起悠扬的“蓝蓝的天上白云飘,白云下面马儿跑……”。

梅兰竹菊,2013-2014年,成都

竹是岁寒三友之一,也跻身四君子,虚心劲节,直杆凌云,高风亮节,暗合文人雅士追求的境界,也是父亲常绘题材。在中国花鸟画中,画竹单辟一门,分作两支:一支是白描双勾,上海博物馆藏的五代徐熙的《雪竹图》为此类;另一支是墨竹,也是中国画中发扬光大的一支,从北宋的文同到清代的郑板桥,历史上画墨竹的大家很多,历代画家都在墨竹画法上不断精进。

仿文同墨竹,梧桐树叶,陈颍,2015年,北京

画法本天成,妙手偶得之,墨竹的产生有一个极富诗意的故事,刚好也与蜀地有关。传西蜀有位善书画的女子,一夜,独坐南屋,竹影婆娑,沾墨挥毫,模写在窗纸上,隔日再看,很有意趣,大家效仿,遂有墨竹。月窗竹影图,三维图案影射到二维平面,图案叠加,细节消失,只剩下情态和轮廓。郑板桥在题画诗中亦有“凡我画竹,无所师承,多得治于纸窗粉壁,日光月影中耳”。

书画同源,墨竹的画法与书法有着密切的关系,二者使用的笔、墨、纸,大都相同。中国的毛笔特别适合表现墨竹。元代李衍《竹谱详录》写有“实按而虚起”,将画竹叶的要诀一语道尽。文同画竹的书法意境,是将书法之笔入画增加其内在气质,因此,画竹也是“写”竹。

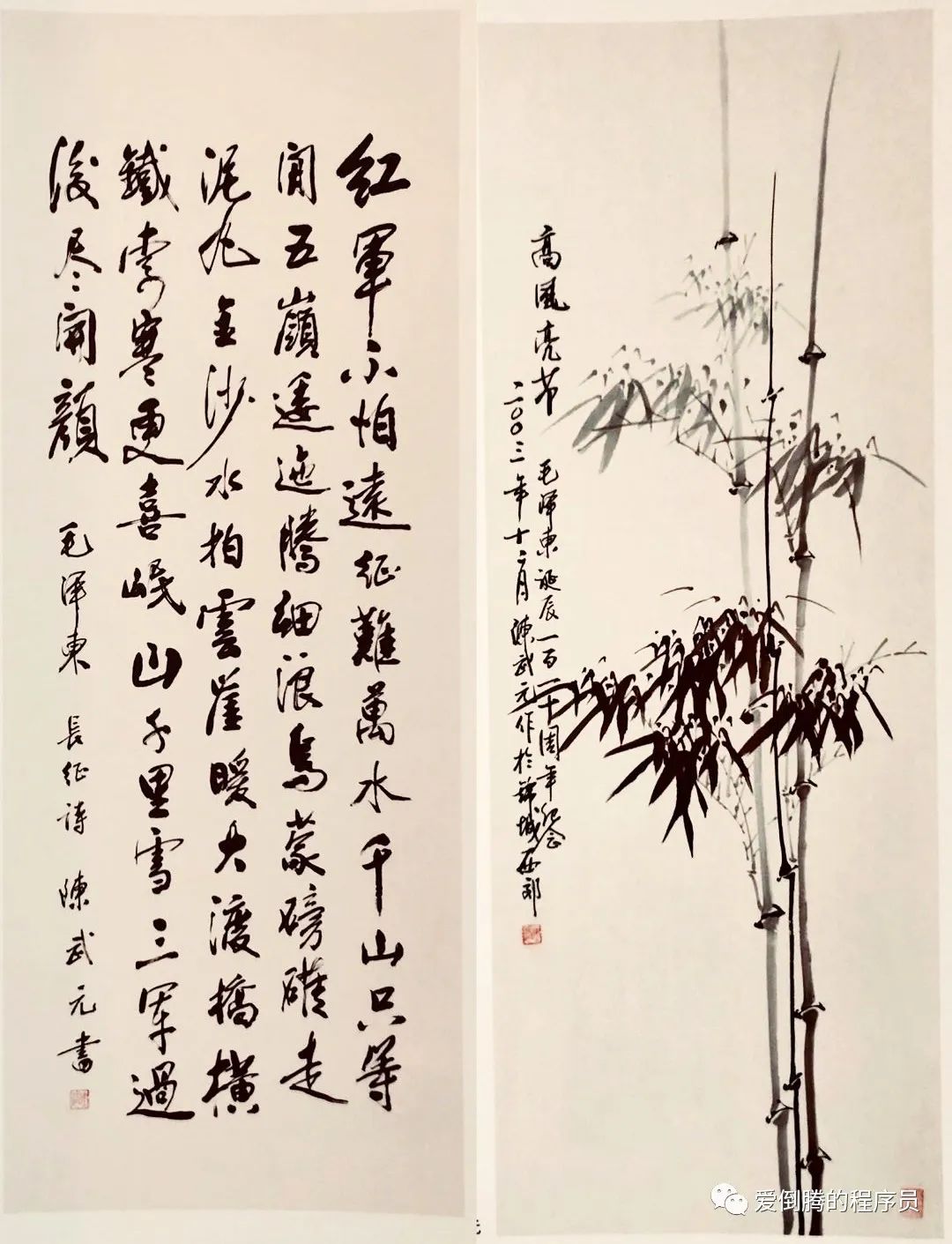

父亲的墨竹与他的书法有相通之处。而父亲的书法,我是一直喜欢的,从他早年的潇洒自如到晚年的沉稳收敛,在我看来都是俊秀挺拔,一如其人,透着文人气质。从我出生的那一天起,就有父亲书法相伴,母亲在产房分娩,新晋爸爸心里紧张,就在隔壁写字。这些早年书法都还保存着,40年后父亲重新题跋,很是感动。

仰竹,劲竹,2002年,成都西郊

三种主要的写竹章法中,父亲所画多为垂竹,但是也有一两副仰竹和风雨竹。看他写竹,是一种享受。先画出竹竿,定出枝梢方向,一笔笔画上去,浓到淡,细到粗,长到短,实到虚,竹节错开,倒八字勾出结疤。然后连上细枝。安排好竹竿和竹枝,再沿细枝加上竹叶。

仍将竹做笆篱,求人不如求己。

画竹叶,其实是在写字,人字,个字,介字,叶的积迭有风势和弹性,大都二三叶一聚,添一二小叶交搭取势,达到千枝万叶,不乱不结。

父亲写竹学板桥,整体变化并不大,曾经纳闷他为什么能周而复始地画几竿竹子,直到后来渐渐领会到,那一笔下去,要么成功要么失败的快意,笔笔都需到位,整个过程都在一种无时无刻的笔墨意趣中。

岁寒唯有竹相娱,独坐每将书作伴,2000年,锦官城

中国历代画墨竹的大家很多,历来首推宋代的文同。文同与苏轼是亲戚,“文画苏题”(文同画竹,苏轼题诗)是书画美谈,两人还总结出“画竹必先得成竹于胸中”,先布局,所谓胸有成竹,一气哈成,不拖泥带水。

因为书法不精,我的画多是父亲题款,这张模仿唐寅的《秋风纨扇图》就是一个例子,还有个笑话。将这张画分享给书画朋友,朋友先不说画,直说字好,“女画父题”昭然若揭。

仿唐寅 秋风纨扇图,陈颍,1988年,成都

为画题款也有讲究,父亲书架上专门题画的书就不下十册,其中苏轼的题竹诗不少,比如那句“宁可食无肉,不可居无竹”就出现在父亲的写竹画中,画上还常见一枚压角闲章,不规则椭圆形。父亲研究经济写文章是正业,这枚闲章所刻“一做文章二作画”也切实际。

羽毛未满君休笑,自有成名在后头

2004年,四川省社会科学院寓所

印象中家里还有一幅拓片,那是一次父亲江东归来,带回白帝城竹叶诗碑拓片,裱装好挂在书房,片片竹叶组成一首韵味别致的五言诗:

“不谢东篁意,丹青独自名。莫嫌孤叶淡,终久不凋零。”

整理父亲的画是一项大工程,光是堆在画案上的画卷已经整理了几天了,有时候见到父亲用来包裹的画废的纸,也能让我看上半天。把打开的画重新卷起,又老是卷不好,仿佛听到父亲在旁边不耐烦的声音:

你那个卷法,要得个啥子!

未完成稿,局部,约1987年,成都

工笔画仕女

《芥子园画谱》是我的国画启蒙书,家藏的这套是康熙年间编撰、光绪年间重印的,纸已经泛黄易碎。小时候也不知其贵重,图书市场也不繁荣,父亲就直接拿给我临摹学习,白描的基础就是这时候打下的。画谱有许多册,记得梅兰竹菊是挨着画完了的,也学了山石皴法,到后来就转到画繁复的楼台亭阁,父亲不鼓励,说这是界画,不需要什么功底。

光绪年复印《芥子园画谱》,

王叔晖《杜十娘怒沉百宝箱》,1960s 高中文学课本

至于具体什么时候开始画工笔仕女,已经记不清了,也许是翻阅父亲的高中文学课本,看到王叔晖刘继卣的插图。后来画仕女也确实主要学王叔晖,也看徐燕荪,刘继卣,刘凌沧,画刀马人物还买过任率英的书。

而父亲两项书画绝活,画竹和书法,我都没学到家,虽然这两项他都悉心教过我。但是书法和水墨的训练给工笔画也打下了基础,画仕女图的背景基本还是用的写意花鸟画的技巧。

左:仿徐悲鸿 竹荫仕女图,1990年,成都

右:秋扇,1993年,中国科大,合肥

当然父亲对我画工笔一开始也是不赞成的,说不好好研习笔墨,尽画些“脂粉气闺阁气十足的人人马马”。我也不管,一边习字,一边继续画我的古代仕女。久了,仕女图也画出一点名堂来,父亲也不再说工笔画“不入流”的话了,带我认识一些工笔画家,带我去市中心的美术馆看香港唐仪凤女士的工笔画展。

我画工笔简化了流程。先画底稿,在白卡纸上铅笔起稿,然后墨线勾出。中学曾经画《百岁点将》送给母校,后来回去问起,这张画已经不知去向,但是父亲还保存了我当时的底稿。

百岁点将,1985年,成都石室中学

底稿画完的下一步是勾线,将底稿放在在熟宣纸下面,用淡墨勾出轮廓。上色,简单说就是平涂和渲染,颜色分次平涂罩然才滋润好看,有些颜色甚至要像刷墙一样先涂底色。渲染是用两支笔把颜色染出层次,一支着色笔上色,另一支蘸清水把色染开,有经验的工笔画家能一手执两支笔轮换上色和渲染。最后勾实线,白描技巧就派上用场了,十八描里我用的最多的两种,兰叶描勾衣纹飘带,铁线描勾图案道具等等。

开脸,人物脸部上色应该是工笔画最难的部分,脸色没有上好,一张画就基本不能看了。我一般都是先画脸,如果脸部上色成功了,最后成画也就有了把握。我自己的着色顺序一般是用白云笔先蘸清水将面部湿润,半干后,淡朱膘色染两鬓和眼部以下。干了之后,染三白部分(下颚,鼻梁和额头)。干了之后再层层罩染,开眉眼,继续花青配上墨色罩染晕染头发,点朱唇,上唇颜色相对下唇要深一些,多道工序之后,算是把一张脸画完。

蕉荫仕女图,1987年高考后作画纪念,父亲题字,成都

工笔画我画的很慢,一是因为有学业,二是因为不愿意拷贝自己重复构图,一般一幅画从构思到完成需要四个周末。那些年画的工笔画,大部分都送人或者留在学校了,也有人求画卖掉的,记得有朋友开价两百元,八十年代这已经超过一月工资了,现在再让我作画恐怕卖不到这个价了。最后只剩两幅画随身带着,蕉荫仕女图,雪地独行图,跟我漂洋过海,辗转过不少城市。

雪地独行图,1990年,成都

雪地独行图,跟蕉荫仕女图相比,上大学后绘画不再追求繁复,更多把注意力放在人物神态上,配景也变得简约。这幅画一直挂在家里,可惜被儿子小时候拽下来,用蜡笔在上面进行了再创作,被母亲撞见,怕我伤心给收了起来,本来想带回中国修复,最后一次搬家后再也找不到了。

银杏叶画,2019年,北京

水墨丹青勿相忘

大学毕业后,我的绘画嘎然而止,2007年那次独自远行之后,又重燃绘画热情,再拿起画笔,尝试一种钢笔画,花了几年时间画风景长卷。弟弟看了说,这里面有国画影子。后来给父亲看,也说这就是中国画长卷的路子:散点透视推船式看景。看来幼年的训练和耳闻目染,还是印在了脑子里,潜意识里国画还在,自然笔端也有流露。

芝加哥冬景长卷, 局部,2009-2011年,芝加哥

留得残荷听雨声,2020年,成都

几十年过去,国画早已不画,前些日子画友约画“荷花图”,想想还是中国的水墨画适合表达,于是学潘公凯先生的残荷笔墨,取李商隐“留得枯荷听雨声”诗意,也勾画一幅。时隔这么多年,当年那个执拗要画工笔仕女的女孩不再,水墨国画的魅力重新吸引了我。

墨竹,2020年,成都

文至此,将父亲的书籍画册放回书柜,画案上还有一些四尺白宣,曹素功墨汁还能倒出来一些,铺开宣纸,画一幅竹子。没有父亲在旁边指点,画的很生涩,落款依旧踌躇,还是想等父亲回家,为我的画题字落款。从书柜里找到父亲那枚闲章,钤下:

一做文章二作画

这一篇,也是写给自己的,

在我,能写、能画、能记得的时候。

手已经不稳,但是写竹的精神犹在。

(2020年6月21日,定稿于成都百花小院)

2017年,作者与父亲,成都家中,姑姑拍摄

【作者简介】陈颍,毕业于成都石室中学,1987年考入中国科技大学,学习高分子物理,后赴美国留学。在芝加哥Motorola做软件开发和项目管理十多年后,2011年起定居北京。自幼喜爱美术,闲暇之余,爱逛画展,爱翻画册,翻译艺术史,去美院学习,还不时画上几笔,她创作的石头和爸爸系列以及银杏叶画深受大家喜爱。

(本文的所有图片和文字,版权归作者所有,

转发和引用请联系公众号和作者)