浅友们好~我是史中,我的日常生活是开撩五湖四海的科技大牛,我会尝试各种姿势,把他们的无边脑洞和温情故事讲给你听。如果你想和我做朋友,不妨加微信(shizhongmax)。

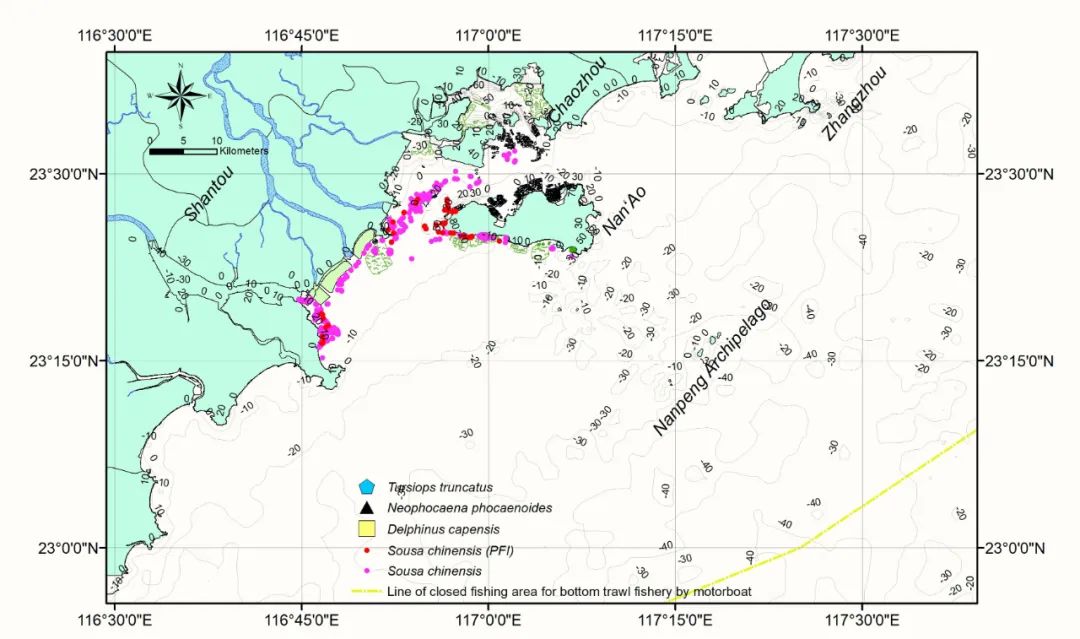

Cross my fingertips for arriving sunMr. Hiroshima gonna sing along不远处的海湾大桥上车流如织,人们操纵着钢铁躯壳,眉头被琐事堆垒,脖子被领带紧勒,无暇把目光投向脚下涌动了几十亿年,曾温柔吐纳祖辈渔船的大海。由远及近,光点化为两片白色的背鳍。它们忽而一转,露出了夹在中间另一个小小的黑鳍。这是一种名为“中华白海豚”的生灵。它们世代生活在中国近海,刚出生时身体是黑色,而长到成年就通体变成白粉色,无论是萌度还是稀有度,白海豚都不亚于大熊猫,所以,它们又被称为“海上大熊猫”。眼前是一个白海豚的“三口之家”,两只成年海豚带着刚出生一周的幼崽,正在教它如何捕食。确切地说,是如何铤而走险深入人类的领地去寻找越来越稀有的食物。船上的一位老哥正蹑足潜踪,用一个“炮筒”悄悄瞄准它们。。。别误会,他并不是在偷猎,而是在用高精度的科研级相机为他们拍照。此人叫做郑锐强,是专门研究白海豚的科学家,彼时是他在汕头大学做博士后的第二年。2018年,是他做白海豚保育的第九个年头。老哥独立船头,蓬头垢面,多年的海风已经把他的皮肤吹得沉暗,唯有鼻梁上的眼镜闪闪发亮。有限的研究经费,已经都被他用来租船出海搞科研,余下钱的甚至不够为自己置办防晒霜。郑锐强是如假包换的科学家,但他却给自己起了个诨名:“最不体面的科学家”。白海豚是很“矫情”的动物,极度挑食,对水质要求高,还奉行“只生一个好”的信条。结果就是,在中国沿海大概只剩下几千头白海豚,妥妥的濒危;令人唏嘘的是,由于环境艰苦,且研究费时耗力极难出成果,经费又极其紧张,“神经稍微正常”的学者都不会走这条路,中国研究白海豚保护的顶级科学家人数恨不得两个巴掌就能数得过来,妥妥地比白海豚更加“濒危”。。。2018年那个晴朗的早晨,郑锐强和白海豚一家的隔空相望,简直就是两个凭实力濒危的物种在探讨病情。郑锐强端着相机的手都在颤抖,他不敢相信眼前的景象。当时在整个汕头海域,其实只剩下了13只白海豚。对于大多数哺乳动物来说,种群下降到这个数量,等待他们的只有一种命运——随着时间推移一只一只死亡,直至种群灭绝。而科学家上一次发现这群白海豚产下幼崽,已经是十年前了。不幸的是,那只幼崽在2008年出生后不久就夭折了。郑锐强一早就接受了这个残酷的事实——自己给这群海豚拍的每一张照片都是遗像。可想而知,当发现居然新出现了一只海豚宝宝的时候,他的心里有多么激动。他灵机一动借用了同事的名字,给这只小海豚起名叫做“福星”——多子多福,家族希望。可是,茫茫大海中的那只小海豚对这一切一无所知。恐怕福星并不想做任何人的希望,它只想做一只海豚,在某个浪头的转角邂逅所爱之豚,终老一生,做一个不为任何人期待而活的自由生灵。1983年,广东潮州义桥村,香烟缭绕的祠堂旁,老郑摆了一顿朴实但热闹的满月酒。他是村长,也是村里唯一一所小学的校长,如今家里添了二儿子,起名锐强。那个年代,所有人头顶都笼罩着贫穷的阴霾,挨饿是常事。即使贵为“村长兼校长”,也免不了要去打工贴补家用。但老郑骨子里流淌着潮汕人倔强的血液,他坚信,只要勤勉努力,命岂不能改。而目之所及,改变家族命运最宽阔的路,就是“知识”。年幼的郑锐强总是瞪大双眼,对一切都好奇。只是他并不知晓一个残酷的事实:那个年代每一家的钱都只够供老大读书。作为弟弟,他的命运剧本里就从未写着“上学”两个字。从隔壁祠堂玩回来的郑锐强在院子里拿着树枝歪歪扭扭地写出了四个字:“三山国王”。妈妈看到,惊奇地问:这是谁教你的?他眨眨眼睛:我照着神龛上写的。那之后不久,忽然有一天,妈妈把一个书包交在他手上。“你应该去上学。”她说。郑锐强成了全村唯一一个有资格上学的二儿子,这个资格有多昂贵,父母虽然从没说出口,却郑锐强心知肚明。每个学期,父亲负责把学费拿给郑锐强,郑锐强负责每次考试都拿第一名,将来出人头地。只有一次,他考了第二名,被爸爸狠狠打了一顿。那是他记忆里少有的几次父亲对自己动手。还有另外的理由让郑锐强无比需要这个第一名。他的相貌和同学不太一样,瞳孔是灰色的,头发有些卷,又很瘦弱,是坏孩子欺负的首选目标。只有考第一,他才能获得班长的职位,而班长有权利拿到代表正义的教鞭,坏孩子是忌惮的。如此,他可以依靠自己的力量劈开前路荆棘,把笑脸留给家人。三餐吃番薯,次次考第一,日复一日,郑锐强咬着牙长大,进入了全市最好的高中。如一枚轨道精确的火箭,他的人生没有,也不允许有丝毫差池。在少年意气的郑锐强看来,命运这条恶龙马上就要被他驯服在脚下,未来的门已然分开一条缝隙,光芒汹涌倾泻。直到高二那年,妈妈递给他一张检查报告。严霜一夜间查封了他生命的河流。郑锐强沉默不语,但他命运的船头正在调转方向。高考时,郑锐强把所有的志愿都换成了医药方向。他进入了中国最顶级的医药大学——中国药科大学。没日没夜地一边学化学,一边学医药,他发誓要亲手做出最好的靶向药物,从时间手里抢回爸爸的生命。但世界从来只会对痴人报以冷笑。爸爸在他大二那年还是离开了。山水相隔,命运弄人,在南京上学的郑锐强甚至没能赶到见爸爸最后一面。爸爸临终前把大儿子叫到面前:“你要让锐强一直读书,读到尽头为止。”至今两兄弟谁也没有开口提过父亲的遗言。这句话是妈妈告诉郑锐强的。手握着最高科技的制药技术,面前却空空如也。未竟的承诺被卡在时光里,永远无法完成了。郑锐强心中只剩下一句话:读书,读到尽头。郑锐强大学毕业时正在世纪之交,是广东经济突飞猛进的黄金时代。潮汕人凭着灵活的头脑和吃苦的精神,迅速扑进市场经济的大潮。老家开始有人做生意,陡然暴富。也有亲戚朋友劝郑锐强和自己一起下海经商,凭着他这么聪明的脑袋,赚钱就是洒洒水。郑锐强推掉了所有人的好意,只是说:“我要读书。”多一个字都不解释。2006年,他考取中山大学的博士,本来期望的研究方向是从海螺中提取蛋白质,用以研制抗肿瘤靶向药物。但是就在他报考之前,名额被人抢占了。他面前,阴差阳错地剩下一个非常冷门的方向:白海豚的保育。面对这种情况,恐怕傻子才会割舍已经研究了很多年,又大有“钱途”的医药方向,哪怕托关系找后门,哪怕再等几年也会坚持。但郑锐强就是那个“傻子”,他向白海豚伸出了手——曾经想救的那个人已经不会给他机会了;而面对白海豚这个美丽却在沉没的生灵,他也许还能做些什么。这个项目是中山大学和香港大学联合进行的。由此,郑锐强认识了他日后的博士后导师,港大的贾力诚教授。贾力诚是他的中文名字,他其实是金发碧眼的地道的波兰人。严谨、正直、变态,是郑锐强给这位老师的评语。他对于出海巡航的路线规划,对于照片精度的要求,对于数据的纯度,研究方法的精细,都严格到难以想象的地步。郑锐强在他手下,就像每天蹲马步的少林武僧,稍有松懈便会挨一棍子。正是这样的变态训练,把郑锐强磨成一把钢刀,直接插入了这个领域的最深层。在和我的聊天中,郑锐强没有像一般博士生那样把这位导师称为“老板”,而是称为“老师”。无数次呕吐的间隙,他勉强站起来扶住船舷,一群白海豚猛然进入视野,在船舷附近畅游。虽然曾解剖过死亡的白海豚,但这是他第一次在真实的野生环境里看到它们。“真是太。。。”郑锐强的感叹还没抒发完。一个浪头就打过来,他趴在船上继续吐。不过,郑锐强“命里有船”,随后几次他吐的回合越来越少,等到第五六次出海,已经可以在船头跟同学们谈笑风生了。广阔的海洋,和海洋中精灵的身影,开始浸润他的世界。传统的研究白海豚的方法,属于非系统性取样。简单来说就是选取几个白海豚可能出没的地点,然后守株待豚,碰到哪些海豚就记录哪些海豚。但贾力诚老师却要求学生们采用最严苛的方式——“截线调查”。把一大片海域分割成棋盘一样的区域,然后设计一条路线,把所有的区域像扫描一样都走一遍,不能有任何遗漏。这种方法可以保证最大限度地拿到区域内所有海豚的全景数据,从而得出比别人更深刻的洞见。比如下面这两幅图,上图蓝色的就是调查的路线,下图粉色的点是发现白海豚的点位。问题就在于此,野生海豚身上又没有定位器,如果没有一双“鹰的眼睛”,很容易在海上和它们擦肩而过。找海豚是一件技巧、耐心和运气并存的操作:船头要站三个人,每人负责60度视野,像雷达一样地毯式搜寻,循环往复,一秒都不能走神。这种工作非常耗心力,正常情况下每过半小时就要替换掉一个人。一旦发现某处露出了白海豚的背鳍,快艇就要马上跟过去,科学家们掏出长枪短炮,从几个特定的角度拍照取样,顺便记下当时的地理信息和水文数据。“如果是第一次出海,肯定很开心,但日复一日地做这件事儿,恐怕太无聊了吧。”我吐槽。“如果出海你都觉得无聊,那回去之后要做的工作只会更无聊。”郑锐强笑。每次出海,考察队大概会带回去1000-2000张照片,而这些照片分属于不同的海豚,要把每一张和系统数据库里已知的海豚个体做比对,如果对应某个编号的海豚,就把他们归档在一起;如果是新发现的海豚,就要为它建立档案。海豚游泳的时候,很少把头露出海面,但是背鳍会一直立在海面上,而每只海豚的背鳍就像人的指纹一样,是有差异的。所以靠“背鳍识别”完全可以分辨出海豚个体。郑锐强要做的,就是从图像里把背鳍部分抠出来,然后肉眼去和数据库里几千头海豚做对比。理论上说,如果这次拍到的图片有2000张,数据库里有2000只海豚,那么需要对比的次数就是二者相乘,4000000次。虽然拍回来的照片会有几张同属一个海豚,也有熟悉的海豚看一眼就知道是谁,不用一一比对,但平均下来,一张照片还是需要1-2分钟,这就堆垒成了让人望而却步的工作量。但数据正是科研的燃料——通过对数据常年积累和分析,科学家就能知道白海豚的社交、求偶、捕食习性,也能把海豚“人口”的迁徙、流动和环境之间的关系掌握得一清二楚,从而为白海豚的保育制定科学方案。研究最紧张的时候,郑锐强一年有四五个月的时间都在海上。但即使是这样,他拿到的数据仍然是杯水车薪。假如他的学术生涯是两手臂展那么长的进度条,每次出海积累的数据只能把这个进度条推进头发丝那么多。因为从科学的角度,要想研究一个物种得出可靠结论,最少也要观察它的一代个体。而白海豚很长寿,平均生命大概有40-50年。。。我有时候很羡慕那些做果蝇研究的科学家,他们的研究对象7天就产生一代。而我研究的对象太能活了,我都怕熬不过他们。。。

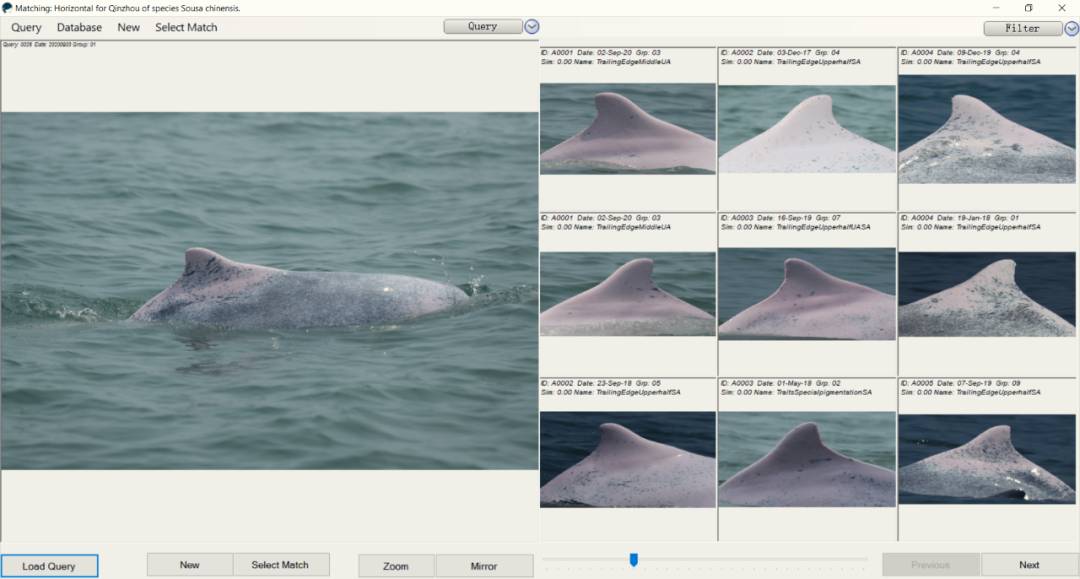

这是当时贾力诚教授团队开发的用来比对照片的软件。虽说是软件,但也只起到帮助归档分类的作用,对比海豚照片还是要靠人眼。

也正是因为野外条件极其艰苦,数据整理工作非常枯燥,出成果的周期又是以十年二十年计算。所以几乎没有科学家原意研究白海豚。难出成果,就意味着很难拿到研究经费,连换个好点的电脑、相机,都要仔细斟酌几个月。刚才说过,研究白海豚用到的每一张高清照片,都是科学家辛苦出海拍来的,这几乎是每个研究白海豚的科学家最宝贵的学术资源。博士后期间,初出茅庐的郑锐强手里拿着自己搞出的白海豚研究创新方法,兴高采烈地找到一些前辈,准备把大家的数据掺和在一起研究。可是,对方却有点扭捏——帮忙可以,但一聊到关键的数据合作,就各种推脱。郑锐强觉得,理论上,物种数据应该是公共数据,但当时,一些关键数据却被当成了某些人或者利益团体的私有财产。这波操作让他感到措手不及——理想中的学术研究是公平开放、多元参与的,可眼前的景象却是家家户户门头挂锁。盘了盘手里的“货”,从数量上来看,那时候郑锐强的数据确实不如老炮儿多,但是每一张照片都是坐最小最晃的快艇,离海豚最近,用最高清的设备最严格的标准拍出来的顶级数据;而其他人手里有些老数据,都是坐着大号巡航船,用传统设备拍摄的,根本达不到郑锐强的“洁癖”要求。郑锐强各种奔走呼号,但很快他就像电视里的演讲家一样被按下了“静音键”。圈子里的话语权根本不在这个初出茅庐的新人手上。时间分秒流逝,研究必须继续。最后,郑锐强只能妥协,通过钱数、、签署数据协议的方式,去整合尽可能多的数据——毕竟只有更高精度的数据,才能提供更准确的科学结论。博士期间,郑锐强还参与了很多白海豚救援工作,这是2012年他在佛山一条水沟里救助迷路的海豚,还上了新闻↓↓↓为了拿到更多版权属于自己的数据,他只有咬牙不断出海,一次次冲向波浪,一次次追逐这些生灵,一次次按下快门,为自己的进度条推进一根根头发丝。很长一段时间,郑锐强早晨睁眼第一件事就是看潮汐和天气数据,然后根据情况迅速规划行驶路径,租船出海,乘着北风一直向南,随着洋流的涌动追寻精灵的身影。除了为每只海豚科学编号以外,他还喜欢给熟悉的海豚起人间的名字。比如有一只海豚名叫“亮叔”。亮叔其实是载郑锐强出海的船长的名字。这只海豚在这片海域生活了很久,亮叔说在23岁第一次驾船出海的时候就见过它。斗转星移,无论是船长还是海豚都成了名副其实的“叔”。还有海豚被郑锐强称作“神雕侠侣”,这不是两只海豚,而是四只海豚,分别叫“神”“雕”“侠”“侣”。因为它们四个胆子大,不怕船,而且总在一起活动,吃饭睡觉躲猫猫,从来不分开。还有一只海豚叫做“豚坚强”,它曾经被渔网缠住,浑身都是巨大的伤口,但是带着这么多伤疤,这只白海豚却坚强地活到了如今。常年和海豚在一起,郑锐强总结出了一套“动物礼仪”。就像小时候村里的小牛,如果你挺胸站在那里,小牛就会害怕,但如果你蹲下来,比他低,他就会好奇地凑近你,亲近你。

每每观察海豚的时候,他总能通过“行礼”(严格遵照标准的船只追踪指南)让海豚放松下来,不会被快艇这个奇怪的东西打扰。不过,亲近是有限度的,看到海豚过于贴近自己船舷的时候,郑锐强都会用棍子戳它们。驱赶他们远离船只。“我不能让他们觉得人类是可以亲近的,这是个极端危险的习惯。”郑锐强说。那段艰难的日子,郑锐强不仅交了很多海豚朋友,还认识了两个重要的人。一位是他在香港的房东,是个老太太。在粤语统治的地盘,老太太操一口纯正到让人起鸡皮疙瘩的普通话。这位太太名叫宋思慧,是北京人,天主教徒,因为某些时代原因,远走他乡,来到国度的南麓。她曾留学海外,师出名门,本可以像上流社会一样生活,却选择把自己的后半生奉献给小学生的心理辅导工作。在郑锐强的笑容背后,她敏锐地发现了一个双拳紧握孤独的孩子。她说,如果有些事情你不想对我说,没关系。但是,一定不要对自己撒谎。把那些东西时常拿出来,好好看一看,再放回去。一次再一次,你终究有机会释怀的。那天之后,郑锐强有时会坐在窗前,静静地思索。他把低垂的目光抬起来,爸爸就坐在前面,一如从前那样严厉又殷切。如这片土地上的大多数父子一样,爸爸生前几乎和他没什么面对面的长谈,无数情感都深埋在岁月和心底。但现在,他终于鼓起勇气开口,父子俩仿佛把一生中没来得及说的话都说了。那天,他仿佛听见爸爸的声音:“小子,你读书读到了头,光耀门楣。余下的日子,是时候为自己生活了。”那年,他遇到了第二个人,是位姑娘,也是如今他的妻子。郑锐强的妻子是医生,走的正是他曾经放弃的医学路,凭着这个职业,她生活富足衣食无忧。她喜欢听郑锐强讲故事,讲他不愿提起的过往,讲他在每一个路口抉择的理由。她喜欢面前这个男人的用情至深和无可救药。妻子总说,你搞科研能养活自己就很好。可人终究吃得少,理想却吃得多。每一次出海,都在消耗有限的经费。郑锐强面前仿佛有一个一直流逝的沙漏,每天睁眼都会少一截。他开始四处申请项目基金,寻找公益资助。2019年博士后两年合同到期以后,靠着桃花源基金会以及OPCF(香港海洋公园保育基金)的资助,才把自己的研究勉强撑下去。本来就脆弱到极点的研究工作更是雪上加霜。连续几个月,郑锐强无法出海,“沙漏”眼看见底。他面对的复杂和无奈远不止于此,常年在汕头大学做研究,动不动就出海,和在广州的妻子难得见面,妻子急病住院时他还漂在海上。一边是海豚,一边是妻子。一边是未知的结果和永无止境的挣扎,一边是他绝不能再失去的家人和妻子眼中的期盼。这些年,虽然每个月都至少一次想放弃白海豚的研究,但毕竟每一次都坚持了下来。难道这一次,是真的要说再见了吗?那年秋天,他最后几次出海,碰到叫得出名的海豚,就轻轻挥挥手。他提交项目报告,退还剩余资金,把十几年的资料封存起来。2020年底,郑锐强向汕头大学提交了辞呈,买了一张开往广州的单程票。郑锐强加入了朋友韩寒(这是另一个韩寒,是位女士)创办的关注可持续渔业的公益组织“智渔”。智渔总部设在海南,广州办公室算是“飞地”,里面一共只有两个人,除了郑锐强,另一个人叫刘刚。刘刚曾经是一家互联网广告公司的技术负责人,手下几十号兄弟,团队风生水起。可是,当女儿十岁的时候,他恍然发现自己错过了女儿生命中所有的美好时光,而这些再也无法弥补。他做出了决定,用未来的人生多陪伴家人,把时间花在更有永恒质感的事业上。眼看公司已在上市前夕,但他还是辞职,加入了智渔。郑锐强给刘刚讲起了白海豚的故事,刘刚惊讶得合不拢腿。这个大男孩就像打开了新世界的大门,吵着要郑锐强带他去看海豚。郑锐强撇撇嘴:我现在已经告别白海豚了,不一定有机会。可是刘刚发现,郑锐强的身体很诚实——不管吃饭睡觉,只要闲下来就拽着他说白海豚。反正我觉得郑锐强在心里根本没有告别白海豚。十几年的感情,怎么可能说放弃就放弃?再说,在我看来他根本没有到了非放弃不可的程度。虽然眼前还没有专门保护白海豚的科研项目,但事在人为啊!

智渔启动了一个NGO联动项目,是对小学生进行“海洋多样性的平等教育”,还尝试与艺术家进行国内儿童科普创作。简单来说就是要用各种方法,让小朋友感受到我们人类和海洋里的动物是平等的,需要相互尊重。海洋里的动物,白海豚就是啊!白海豚不仅是海里的动物,还是海里的大熊猫呢。他俩一拍即合。毕竟是个“有技术的男人”,刘刚赶制了一个叫做“wa白海豚”的小程序,只要一点进去,迎面扑来就是一个短片,由郑锐强这些年拍摄的海豚视频剪辑而成,美丽而震撼。小程序里面还介绍了白海豚爱吃的鱼,生活习性之类,最后还有个小测验帮你巩固知识。果然,效果出奇地好——小朋友们不仅学到了知识,还都喊着要坐船去和白海豚交朋友。刘刚多年的产品直觉告诉自己,这个事情有搞头。要是以这个小程序为蓝本,多做些功能,让更多人有办法参与白海豚的保护,慢慢扩大影响力,那郑锐强的研究事业没准就能继续下去了啊!正在刘刚冥思苦想的时候,突然有一天,他在微信上看到了一个“招募贴”。这是一个腾讯发起的公益创新挑战赛,叫“腾讯Light”。简单来说,参赛者需要提交一个公益目的的小程序,其中需要调用腾讯云上的AI能力。(腾讯云开放了人脸特效、文字识别、人脸识别及语音技术之类的AI接口,大部分来自优图实验室。)有三个赛道任选其一:“适老化”无障碍设计,未成年人网络保护,野生动植物保护。如果得到了某个赛道的一等奖,还有10万块的奖金拿,如果拿到“公益之星”大奖,奖金是50万,还会得到腾讯云的资源包和其他支持。刘刚一看,卧槽,“wa白海豚”不正好在野生动植物保护的赛道上么?得奖就给钱给资源,给的还不少,这个世界还有这样的好事吗?刘刚翻来覆去看了半天参赛协议,感觉主办方也没想从这些参赛者身上得到什么,确实是出于善意做公益,他于是放心了。午饭的时候,刘刚就给郑锐强一通安利,晚上,他俩就报名了。只不过,现有的“wa白海豚”功能还有些简单,怎么才能用到AI能力呢?其实,这正中了郑锐强的下怀。早在2018年,他就开始推进一个“神秘计划”——用人工智能的方法替代人眼,加速海豚的照片比对。之前说过,郑锐强每次出海,带回来一两千张照片,都要花一个礼拜才能归档完成。而这些枯燥的工作其实靠人工智能也能完成得不错。但郑锐强自己并不是专业的人工智能研究员,当时只好求助于项目组里的一位硕士生。然而,人工智能模型计算和调优需要消耗大量的计算力,由于经费紧张,连好一点的电脑都没有,虽然算法做出来了,但是比对一张照片需要两分钟,并没有碾压人类的优势。后来郑锐强离开大学,研究“智能识豚”的工程就搁置了。作为理想主义的技术人,刘刚有“数据洁癖”,他训练人工智能,最喜欢用的就是那种纯到不能再纯的数据。这不巧了么,郑锐强这么多年仔细收集的海豚数据就属于这种。他在脑子里估摸了一下,这个工作他能干,他想干,他一定要干。这么大的工程,一个人是干不过来的,他还得找几位帮手。在技术圈摸爬滚打这么多年,刘刚有不少好朋友都是技术大牛,唯独有一点他说不出口——因为这是公益项目,又不确定能不能拿到奖金,所以大家很可能是白干的。。。“如果想做技术赚钱,那各位天天都有机会。但像这样一起投身一件公益事业,这种机会错过了可就很难再找到了!”刘刚一脸真诚地“忽悠”朋友们。没想到,并不需要死拉硬拽,几位兄弟听完郑锐强和白海豚的故事,全部同意“入伙”。只不过,大家白天都有本职工作,只能晚上加班。他们把这个识别系统起名为 iDOLPHIN,说干就干!那段时间,每天晚上9点,刘刚把女儿哄睡,就冲向电脑开始拉会议。项目组的同事无论当时正在出差还是在休息,都要硬着头皮披星戴月改代码。郑锐强当然也参加会议,但只有涉及领域知识时刘刚才让他发言,等到技术宅们讨论具体实现的技术时,郑锐强连话都插不上。客观上说,之前帮助郑锐强的那位研究生已经打好了不错的底子,刘刚他们需要做的是:把一整套智能识别的算法从物理机移植到腾讯云上,并且继续做大幅改进优化。作为公益小程序,他们肯定不可能像商业公司那样有大把预算买很多云计算资源,所有的钱都要自己个人垫付。他俩咬咬牙,只够租下一台高配的云主机两个月时间。塞翁失马,焉知非福。计算力不够,反倒逼迫这群技术宅疯子似的不断裁剪模型,极致优化算法。好在腾讯云主机的速度还是相当给力的,一个月过去,他们终于把一张照片的比对时间从两分钟压缩到了20秒。刘刚不满意,又逼着大家使出吃奶的劲儿,把时间降低到10秒。同时,即便做了这么多算法压缩,在识别准确率上, iDOLPHIN 人工智能系统仅仅比人眼低一点点。那些日子里,兄弟们都恨疯刘刚了。钱也没有,要求还贼高。虽然表面上还是对刘刚说:行行,知道了,我再弄弄。凌晨合上电脑估计肠子都悔青了,自己当初为啥要接这个活。。。终于要到“交作业”的日子了,刘刚把成品拿给郑锐强。郑锐强一副科学泰斗+唐僧的表情:你这识别还不够快啊,准确率也还能更高吧。。。听到这儿,刘刚从背后抄起两把砍刀。郑锐强赶紧说:别别,挺好的,以后我们再慢慢改进。。。提交作品不久,他们收到腾讯项目组的通知,“wa白海豚”入围决赛,5月7日将在杭州现场路演答辩,角逐大奖。在郑锐强眼里,奖金神马的根本不重要,重要的是那个奖杯——如果腾讯这么高举高打的公益计划能认可白海豚研究的意义,那他就多了一分筹码继续说服别人,也有希望继续申请新的项目资金。“要是我们有机会上台领奖,我就拿那个奖杯。”郑锐强说。5月7号,在“腾讯Light•公益创新挑战赛”的决赛现场,台下互联网大佬、野生动物专家还有各大基金会负责人全部列席,郑锐强上台演讲。面对黑压压的观众和评委,他自我介绍:“我是个白海豚的研究者,过去几年,我和海豚在一起的时间,比和我老婆在一起的时间都长。”“智渔队”一路过关斩将,不负众望,拿到了野生动植物保护赛道的一等奖。领奖的时候他俩无比默契,郑锐强一把拿过奖杯,刘刚则笑吟吟地捏着十万块钱奖金牌——他终于可以给死去活来帮了一个多月忙的兄弟们一点儿回报了。站在领奖台上,恐怕并不是故事的结束。这甚至不是结束的开始,而仅仅是开始的结束。在做“iDOLPHIN”的时候,郑锐强发现密密麻麻的代码竟然成为了一套全新的武器。你还记得郑锐强做博士的时候面临的那个巨大困扰吗?没错,就是多个科学家联合研究的时候,数据版权归属很难协调。用人工智能做海豚背鳍比对,其实意义远不只是替代了人工的枯燥工作,它还有可能另辟蹊径解决数据版权的问题:过去研究者的矛盾在于:如果是人来“看图识别”,想要两方数据联合研究,就必须由一方把照片给到另一方,这样一旦把原始数据交给对方,就脱离了自己的控制,版权无法保护。现在如果是人工智能来识别,那么两方数据可以都交给计算机,由计算机抽象出数据的特征,这个特征是一串串抽象的数字,没办法挪于他用,也就不会引起数据版权人那么大的担心了。

这么多年过去了,虽说郑锐强已经从当年一无所有的新人变成了数据相对丰富的“老炮儿科学家”。但他心里还有那个梦想——有朝一日能建立一套成熟公平的数据共享机制,让后浪白海豚研究者不用像他当年一样窘迫。简单来说,公民科学家就是以普通人、爱好者的身份为真正的科学家收集数据的人。这样的人在美国有很多,在中国还很少。在广东,有一些白海豚爱好者就喜欢租船出海,为白海豚拍照。他们拍的照片虽然不如科学家专业,但却是有实际科研价值的。如果把他们的照片也纳入整体的数据库,有可能让科学家得到更好更全面的研究成果。我们已经把白海豚的数据库放在了腾讯云上,一旦条件允许,我们就会开放接口,让所有的公民科学家都可以通过小程序轻松地上传他们收集的照片和数据。

一次公益比赛,却掀开了一幅广阔的画卷一角。人工智能和云计算,很可能是展现在郑锐强和整个白海豚研究者面前崭新的可能性。2021年,郑锐强终究还是带刘刚去看了一次白海豚。在锐强这样的科学家面前,我当然是个菜鸟,只能作为普通人来感受白海豚。当我第一眼看到这么美丽聪明的动物时,我脑袋里的念头很简单,就是想待在他们旁边,一直陪伴他们,就像陪伴我的家人那样。

在出海的船上,刘刚像个孩子,激动地问这问那,各种小白问题。但郑锐强却不耐烦,他一边给白海豚拍照,一边让刘刚别多嘴,抓紧时间帮他测量水文数据。看着这家伙专注的样子,我觉得他这一辈子都不可能离开白海豚。

郑锐强告诉我,东南沿海最大种群的白海豚数量正在以每年2%的速度减少,而小种群白海豚个体减少的速度达到了每年10%。18年出海时,郑锐强又见到了永远黏在一起的那四只海豚——“神雕侠侣”,可是,其中的一只“侠”身上出现了严重的伤口,初步判断很可能是不小心挂在了人工养殖生蚝的锋利的杆子上,伤到了脊椎。再后来,郑锐强又遇到了这群海豚几次,可是,它们剩下了三只。根据经验,如果一个受伤的海豚连续一年没有被观测到,我们就可以在他的资料库里标注“死亡”了。

在汕尾附近的海岸,种群也许只剩下了两只海豚,而从某一天开始,当地渔民只能找到一只了。可能分开了,也可能死了。那么大的一片海里,只剩下一只海豚,最近的其他种群也在几百公里以外,它们不可能相遇了。我说出这些的时候,心里是没有波澜的。作为一个人,我当然也会感伤,但我知道,比感伤更重要的,是从中得到的勇气。西西弗斯不会因为石头终将掉下来,就放弃把石头推上山顶。你有很大的失败几率,但只要你的努力还在,这件事情就是永恒的。我的老师曾经一直做这件事,然后他教会了我做这件事,我也希望教会更多的人来做这件事。

有人会把郑锐强称为“动物保护主义者”。但郑锐强特意纠正,他保护动物,其实并不是为了动物,而是为了人类自己。有句话叫“生生不息,年年有余”,只有海豚和海洋生态生生不息,人才会年年有余(鱼)。文明的发展,让我们越来越难以绕过那个终极问题:我们究竟应该如何看待自己和自然的关系。基督教说,人是上帝的牧羊人。如果你真的把自己视为地球主宰,万物之灵,是牧羊人,那么你就不能只吃羊,你要努力护佑羊群,让一切延续下去。

郑锐强告诉我,比起“生物”的多样性,他更在乎的其实是“希望”的多样性。我小时候去田头玩,树棍一打就会飞起一堆萤火虫,森林里有各种动物的身影。对于小孩子来说,大自然带给他们美的感受是不需要前提的。而如今再回村子,曾经的树林都没有了,小时候熟悉的动物也都不在了。如果人们都看不到鸟,那么鸟就不可能是“神的化身”了,如果人们出海没有被雷吓到,那也就没有“雷公电母”的传说了。人们心里,总会有一部分希望会随着这些动物的离去而消失。就像村口的老狗,如果它死了,就不再有人一起讨论它了;村子里面的那棵神树,如果它被砍了,就再也没人因为对它的信仰而聚在一起了。只要白海豚还生存在这个世界上一天,就会有人因为喜欢它们而聚在一起,为共同的希望而做些什么。

这次得到“腾讯Light•公益创新挑战赛”大奖,白海豚的故事被很多媒体报道。也许如从前一样,人们会聚拢过来,夸赞一番白海豚的美丽,忧心几句白海豚的现状,然后离去各自奔忙。但郑锐强大概不会离去。在时光坚硬的夹缝中,他曾用肉身冲开荆棘,身上有血,身后有路。告别后不久,郑锐强在微信上告诉我,他又申请了几个白海豚的研究基金,最近可能要批复了。这意味着他又可以继续他的白海豚研究了,这也意味着,他可能又要开始海上漂泊,和妻子聚少离多了。我脑海中又闪现出郑锐强的脸,随着海浪起伏涌动。他的脚下总有一艘船,在日月辉映的海面穿行,他不想靠岸,他无法靠岸。总有遗憾永世无法填补,那个没有告别的世界也只在童话中传颂。但生命终究是一场见证,有人要在黎明启航,穿过暴雨和彩虹,独自歌唱,没有眼泪。注:文中出现的白海豚照片,如无特殊标注,均为郑锐强拍摄。

独自歌唱

再自我介绍一下吧。我叫史中,是一个倾心故事的科技记者。我的日常是和各路大神聊天。如果想和我做朋友,可以搜索微信:shizhongmax。

哦对了,如果喜欢文章,请别吝惜你的“在看”或“分享”。让有趣的灵魂有机会相遇,会是一件很美好的事情。

Thx with  in BJ

in BJ

in BJ

in BJ