6月14日,一个噩耗传来:我的好兄弟孙剑,突然就离开了他的妻儿和家人,离开了他挚爱的研究事业,也永远离开了我们这些兄弟和好朋友。

这几天,我常常想起英国诗人济慈写下的一段话:“这里,躺着一个把名字写在水上的人。” 天地不仁,以万物为刍狗。

该怎么怀念孙剑灿烂、美好却短暂的一生,和他相识相知近20年的点点滴滴,此刻全都化为涓涓细流,在笔下奔流出来。

记得我是2003年去的微软亚洲研究院,师从沈向洋博士。那时我是怀着朝圣的心情,非常激动地进入这样一个研究机构,里面的视觉和图形学研究都是全球顶尖的。因为我当时正好发表了一些顶级会议视觉论文,结果顺利拿到了实习生的职位。那时微软亚研座位的布局很人性化,实习生会安排坐在一个正式员工的边上,方便辅导和讨论。去了后,我一抬头就看到边上坐着一个胖胖的、脸圆圆的、戴着一副比较厚重的眼镜、嘴边还有一圈没有刮干净的小胡子、穿着短裤凉鞋、很让人有亲切感的大哥。然后我怀着非常激动的心情拍马屁说:前辈,你看起来很年轻啊。这个人看着我,憨厚地笑了笑,也不反驳,就说自己叫孙剑,他也顺便就把“前辈”这事给认了下来。我过了很长时间才知道,孙剑比我早毕业一年多,刚刚成为微软的正式员工。正因为他刚坐到这个位置,我才能有幸坐在他边上,成了他最早的合作伙伴。我们都没有想到,这段兄弟情就这样开始了,而且一直延续了20年。不知大家有没这样的经验:当你有一个外形胖胖、还非常聪明的朋友时,你会愿意跟他说话交心。孙剑就是这样。敦厚的外形、圆圆的大脸、厚实的眼镜片,是他的标志。谁跟他在一起说上10分钟话,就会把他当成一个知心朋友。他在我说话时并不经常打断,更多只是微笑着倾听。通常的风格是:听你说兴奋了他会非常冷静地回答“哦”,然后下意识地推推眼镜、眨眨眼睛。因为镜片度数比较高,他的眼睛反而被映衬得有一种亮亮的光芒。如果聊天持续了一段时间,他会把他的粗胳膊举到脑后,后仰,用伸懒腰的方式继续倾听。到了关键处,他会提几个意见或者问题,比如说“哎,你觉得xxx方法好不好”或者“嗯,这能行吗”,或者干脆开个玩笑。孙剑从不发怒,很少发表反对意见。熟悉他的人都知道,如果他很沉默,说明他对这个讨论有疑惑,但他并不说出来。他有强烈的包容心。他不是意见领袖,他带给大家更多的是温暖。他的朋友越来越多,越是话多的人,越会觉得他是很好的倾听者,一个安静的智者。因为长期坐在孙剑边上,一来二往的就很熟了,经常开开玩笑、打打游戏,研究生涯也就开始了。熟悉了之后,就发现孙剑其实话还是很多的,只不过多跟他的研究领域有关。唯一跟研究不相关的,可能就是他的兴趣爱好。遇见他的时候,我们对能用到高端的计算硬件图形卡都会感到高兴。随着生活水平的提高,孙剑开始进到一个十多年业余摄影师的状态,这对他既是生活的有趣记录,也跟我们的研究息息相关。这是后话了。我和孙剑其实都还处在研究初期,都还在寻找真正让我们感兴趣和激动的研究领域。我最开始研究图像处理, 用视觉方法实现新的图像补全。而孙剑最开始的领域是双目视觉。他用当时还不非常流行的信仰传递(belief propagation)的方法,实现了这个方向一个了不起的突破,也验证了可用信息论方法来指导视觉研究的这一成果。当我们真正在一起探讨我们共同的研究进展时,我们发现,其实在视觉领域,还很少人用实际方法去解决图像处理中的补全、增强、交互问题。这些更多是在实验室环境下解决的。而这类方法,不能解决日常生活中我们用数字相机所拍摄的真实照片的问题。这正好激发了我们的共同兴趣。我们在沈向洋老师的带领下,去探索这样一个全新领域。这个领域就是我们后来所说的计算摄影学——一个全新的范畴。那时,世界上已开始出现最早一批消费级数字摄影机和照相机。这种全新介质的出现,让所有的数据生产、存储和处理,变得可编程。所以数字摄影这个方向,就成了接下来十几年的热点研究领域——让影像处理变得直接、有效、实用。当然那个时候,我们并不知道未来会有如此大的空间,我们只是单纯觉得:当时昂贵的数字摄像机的成像效果并不令人满意。夜晚的噪声很大,令到拍摄的图像基本不能看。我就在2003年跟孙剑一起探讨如何利用两张照片——一张在暗光下曝光,一张在强光曝光的方式,去改善图像的最后呈现效果。因为从没做过这类研究,我们两个初级研究员进行了长时间讨论。还记得我们斥“巨资”—用我们仅有的工资,买了比较高端的照相机。也利用微软研究院给我们的环境,拿到了更多实验数据。我们会一整天一整天地讨论问题,因为坐在一起,一闲下来就是讨论新看法和实验结果改进。这种早期研究生涯的开始方式,对我们后来的研究思路有很大影响,尤其是帮助我形成了强烈的实用主义的研究价值观。后来虽然我们分开到了不同地方工作,但我们研究的基本共性是实用主义:也就是,我们研究的主题,是要能解决实际问题,造福这个社群,创造让普通人也能用的先进图像处理工具。这样一些基本理念,在我们早期研究生涯中就被确定下来。而孙剑,是主要的影响者(influencer)。同一时期我们还一起做了其他工作,包括抠图(matting)。这个问题,就是把一张图像的前景和背景分离开。现在这已有大量成熟的解法和实用工具了,但当时这个问题还处在早期研究阶段。这些深度学习时代以前的研究,依赖于数学公式的推演和算法优化。这个推演公式过程很有乐趣,而且经常有曲径通幽、别有洞天的感觉。比如说当时新出现了一个特别简单的泊松公式,我们把这个公式进行了广义推广和应用,突然发现这个公式的变形可以解决很难的问题。我们就在SIGGRAPH上面发表了Poisson Matting这篇论文。当时跟孙剑一起工作的,还有李寅(我的同门师兄)。我们3人在一起研究中度过了2004年,发表了一些对我们未来发展很重要的论文。这些研究成果的主要推动者,也都是孙剑。他有一种敏锐的对于问题的洞察力,能够让我们在讨论过程中被问题的本质所吸引。后来,李寅留在了微软总部,成了非常优秀的高级开发人员和管理人员。而孙剑和我继续我们的研究生涯,后来也经常合作,孙剑有时被人叫“大师兄”,我就希望能自夸是“二师兄”。有这么一个天才兄弟,是我一生的荣耀。2003年至2006年,我读博士和在香港中文大学做助理教授期间,经常从香港到北京访问驻扎。在北京基本上也没其他事情可做,空闲时就拉着孙剑一起吃饭聊天。我们两人常常被解决问题和找到解法的激情所充满, 感觉每天都有用不完的劲。在沈向洋老师的带领下, 我们整个团队都为能发表SIGGRAPH论文,做出计算机图形学的最强成果而努力。每年有数个通宵要度过,而每年的放榜结果,都让我们惊喜地觉得:所有的付出都值得。那时每次熬通宵,我们最期待的就是能够吃上晚上12点的夜宵。孙剑因为项目多,通常订餐任务落不到他头上。但是吃的时候,他一般都是来的最快,吃的最快,走的也最快。有时吃完饭,我们做着做着项目,突然发现孙剑不见了,走到大厅一看,孙剑已经在沙发上睡着了。等我们把他喊起来,他就又可以精神抖擞地回去继续做实验和写论文。这让我羡慕不已,我睡眠通常没那么好,而孙剑只要打个盹,就可以满血复活,继续发挥他的天才特质。

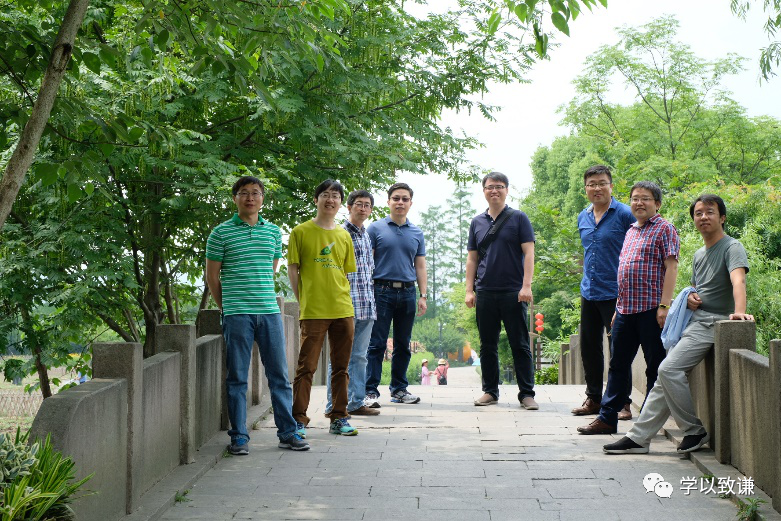

2017年家庭聚会

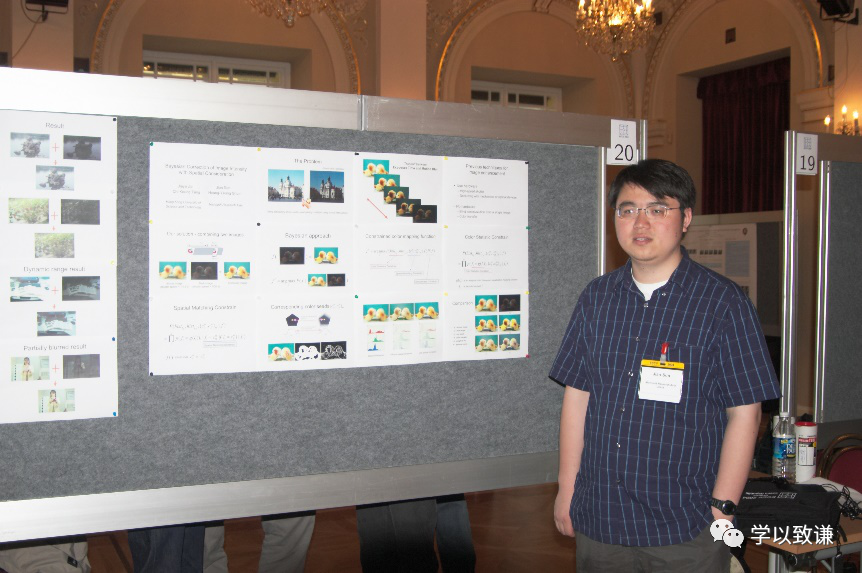

回想起来,从2004年我们第一次投稿SIGGRAPH,孙剑在整个研究院的地位像坐火箭般提升。他身边聚集了越来越多研究人员跟他探讨问题,请教解法,甚至是单纯地要他挑毛病。越来越多的人知道:孙剑能给出非常有见地、深刻的结论。从那时起,孙剑已当之无愧是SIGGRAPH这个顶级会议上、最懂图像处理和视觉的人之一。从2004到2008年,作为机器学习背景的博士,孙剑的研究一直秉承实用主义的研究风格,深耕底层视觉。这期间,作为最主要作者,他合作发表了非常多有趣的、标杆性的、甚至是具有划时代意义的成果:首先是Flash Matting 和Flash Cut。这两个是让相机拍摄一张没有闪光灯和一张有闪光灯的图像,最后两张图像的结合,能够实现自动前景抠图;Background Cut也是一个极具影响力的成果:一张图的背景不变,前景人物自然移动,这样能实现用在摄像头内置算法上的背景自动替换和分割;Symmetric Stereo Matching for Occlusion Handling,是双目视觉最重要的早期成果之一;Image Completion with Structure Propagation,让图像补全终于找到了一个重要理论依据。这些方向,十几年后通过不断发展都产生了通用的计算工具和算法而被广泛应用。孙剑的研究成果特别贴近于工具,做出让普通人都能用的系统。

用相机记录世界

2009年,何恺明加入孙剑团队,开始了新的突破。一篇Single image haze removal using dark channel prior 横空出世,拿了当年的最佳论文奖。这是很多年来唯一一篇底层视觉的论文拿奖,孙剑的定题、讨论、推导功不可没。同期,他还和同事、学生一起发表了很多有意思的成果,比如Sky Finder, Picture Collage, Paint Selection。思路和方法越来越宽广:从底层视觉到高层语义,从传统方法到深度学习,从此屹立世界之巅,给广大研究人员提供了新问题、新思路。这些巅峰之作,在很多媒体报道上能找到,我就在此略过。孙剑一共拿过两次CVPR的最佳论文奖,这在整个学术界,更不用说华人圈,都是难以企及的高度和殊荣。但在这十几年研究生涯里,他并没有因得到荣誉而沾沾自喜,他还是那个谦虚的、安静的、笑容可掬的、问题深刻的、单纯的、我认识多年的孙剑。很多时候,他宁可在房间里关着门读论文,也不愿意过多参与社会活动。他也带出了非常多活跃于各行各业的优秀学生。在我记忆里,他的最大变化,可能是在开国际会议时从拎着一个几公斤重的单反相机,慢慢变成一个小巧而灵活的无反相机,到最后,一个手机就拍下所有的记忆。我离开微软后,出国开会时一定会约上孙剑。我很多时间忙于在香港带团队和教书,所以这时反而成了我们相聚最多、最快乐的时光。一年几次的国际会议,孙剑经常手提一个硕大无比的单反相机,跟他的体型非常匹配。开会期间,他一定会听所有他感兴趣的会议内容。poster环节,他一篇一篇文章去看去问。长年累月日拱一卒,他对研究的敏锐触觉,正由此不断提升。开会的前后一两天,我会约他出去观光,看看当地名胜。这个时候,他的相机就发挥作用了。一个几公斤重相机,他能毫不费力地提三、四个小时,只要看见有趣的人和风景,他都拍下来,无论是街边玩耍的孩童,或是休憩的老人。他是在用自己独特的目光,去采集图像。其实每一张图像在他回家后,可能都变成了他的研究素材。新的计算摄影学的方法,可能就从这些图像中得到观察和升华。我曾问过他,这么多照片,回去后还看和整理吗?他说:照片一定会有用的,谁知道以后还来不来。现在回想,黯然伤神。再后来,孙剑做了丈夫,做了父亲,有了一个可爱的女儿。我们聊天的话题,更多变成了家庭,如何宠自己的儿女,让孩子们健康成长。每次开会出国相聚时,他会在一些玩具店逗留徘徊,争取找到一些独特又有教育价值的玩具带回给女儿。2017年,我们双方家庭在香港开心聚会,这时的孙剑已是一个心态平和、不惧得失、对事业家庭有完整理解的好父亲、好丈夫。在这样一个慈父的陪伴下,他女儿也开心成长,每次出去玩的时候蹦蹦跳跳,孙剑也一起跑一起跳,抱着女儿丢上丢下。幸福的家庭生活,让孙剑开始健身。这几年,他的微信朋友圈里更多出现了自行车,出现了跑步时的美景。交流的话题,逐步从摄影变成了如何骑车跑步。他经常戏称自己已改名叫“孙健身”。我们的最后一次见面,是今年初在北京相会,把茶言欢,约定下次一起再聚。我们还安排了年中要一起举办沈向洋老师的同学会。当时的言语中,他对未来生活还充满了期望,期待朋友们能够更多相见。没想到此次一别,天人永隔。再也见不到这张充满笑容、纯真善良的面孔了。他的离去,不仅是整个学术界以及华人人工智能领域的重大损失,对我而言,更是失去了一个有着共同理想和目标、相互支持、志同道合的兄弟。正所谓:“夜来携手梦同游,晨起盈巾泪莫收。”