这里是码农充电第一站,回复“666”,获取一份专属大礼包

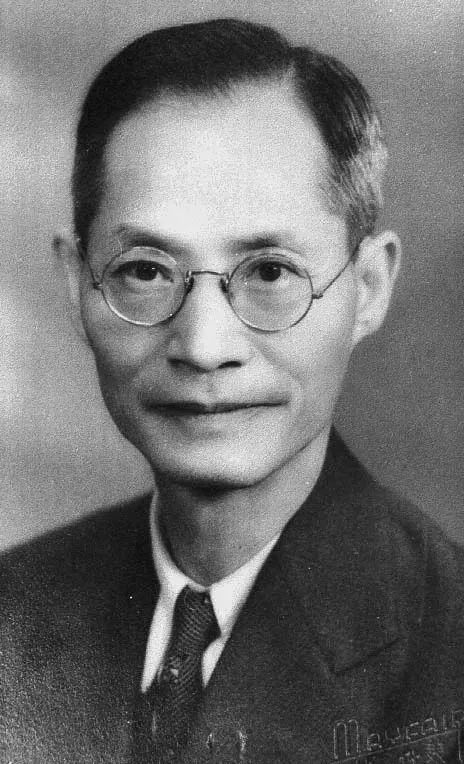

2017年11月1日,北大举办了一场不是北大的校友会。坐在第一排正中的,是一生投身科学事业的,99岁高龄的吴大昌。在他右边的,是他物理系的学弟,诺贝尔物理学奖得主杨振宁。他们这次来参加的,是一个叫“西南联大”80周年的校友会。

2017年11月1日,北大举办了一场不是北大的校友会。坐在第一排正中的,是一生投身科学事业的,99岁高龄的吴大昌。在他右边的,是他物理系的学弟,诺贝尔物理学奖得主杨振宁。他们这次来参加的,是一个叫“西南联大”80周年的校友会。西南联大,一所只存在8年多的大学,先后培养出了2位诺贝尔奖获得者、5位国家最高科学技术奖获得者、8位两弹一星功勋、9位党和国家领导人、172位两院院士和100多位人文大师,被称为“中国教育史上的珠穆朗玛峰”。

可提起西南联大,有不少人却不知道,因为在今天的大学中,找不到她的名。就算有知道的,大多数人也只知道那是有朱自清,闻一多等大佬云集的学校。1937年8月28日,国民政府教育局发出一份紧急公函,送到了北大、清华、南开三校校长的手里。除了军事上疯狂侵略中国,日本还企图从精神上彻底消灭中国,北方的教育机关频频受到日军迫害。比如南开大学,在1937年7月30日这一天,十几辆装满煤油的卡车,百余名骑兵冲入南开大学,光天化日之下,在图书馆、秀山堂、教授宿舍纵火焚烧,多达十几处。一时间,南开大学大火漫天,所有人见此情景,皆嗟叹不已。自鸦片战争以来,中国受到列强的欺压已不是一天两天。但现在,连中国的教育、这个保留中华民族文化的根,都要被日本拔起。一眼望去,硝烟弥漫的华北大地上,竟容不下一张安静的书桌。为了保留中国教育的希望,公函里要求:南开、北大、清华,三校南迁长沙,联合组建长沙临时大学。然而只过去三个月多点的时间,1937年12月31日,南京沦陷。日军在这所有着六朝古都的土地上,烧杀抢掠、奸淫妇女,三十余万同袍惨遭日军蹂躏。一路走海路,女同学和体弱的男同学,从长沙出发,经粤汉路至广州转香港、海防,然后由滇越铁路进入云南;一路走公路,一部分同学沿湘桂公路到桂林经柳州、南宁、越南入滇;还有一路则是步行入滇,由闻一多、黄钰生等教师,连同244男同学,历时68天,走了1600多公里,方才抵达云南,堪称学生版长征。1938年4月,奉教育部电令,国立长沙临时大学更名为国立西南联合大学,此次的南迁,给这所灾难中诞生的学校,有了一丝难得喘息的机会。而西南联大是在那个山河破碎、国不将国的时候,创立起来的一所“难民”大学。学生们举行了五四运动的19周年纪念会,发布《告全国同胞书》:“我们流亡,我们后退,但是我们深自警惕,我们这次流亡,绝不是为了逃避,为了偷取安乐……我们要深入到全国各地,为中华民族的对日全面抗战,担负起各方面需要的工作。”参会人员除了西南联大师生外,还有当地中学的学生,号召消灭汉奸,抗御暴敌。梁思成和林徽因两人开始给西南联大设计校舍,可他们提出的设计方案,一次又一次被否决。从高楼改成矮楼,又从矮楼改成最简单的平房,砖墙也改成了土墙。不是他们拿不出符合一流大学的设计,实在是因为经费不足,条件有限,只能这样设计。可这所由南开、清华、北大组成的大学,面临最大的困难,不是住所、设备这些问题。南开、北大,清华,个个都是顶级大学,各自的校长,也是大名鼎鼎的人物。正所谓一山不能容二虎,现在是三虎齐现,如何管理这所大学,也成了一个难题。南开校长张伯苓最年长,61岁,梅贻琦还是他的学生。清华校长梅贻琦最年轻,仅48岁,而且清华是三个学校创办最晚的。可就是这个最年轻、资质也最浅的梅贻琦,成了西南联大的掌事人。西南联大成立之初,张伯苓对蒋梦麟表示 “我的表你戴着”,在天津俗语是“你作为我的代表的意思”。而蒋梦麟则对梅贻琦说“联大的校务还请月涵( 梅贻琦) 先生多负责”,他经常说“在联大我不管就是管”。蒋梦麟张伯苓,一开始就推荐梅贻琦为常委会主席,支持他管理校务。张伯苓的退,蒋梦麟的让,梅贻琦的做,成就一段佳话,也成就了西南联大。因为战事波及,昆明物价高涨,教授领到的薪水,根本就无法支撑一家人的支出。梅贻琦的工资只能够支撑半个月,家里常常是白饭拌辣椒,偶尔吃上菠菜豆腐汤,全家就很开心。为了补贴家用,不得已做了糯米糕,以及自己编织的衣服等,拿去摆地摊,以解燃眉之急。物理系教授吴大猷,每天下课之后,就到菜市场捡些烂菜叶,拿回去煮汤拌饭吃。闻一多讲《古代神话与传说》时,把自己手绘的伏羲女娲图钉在黑板上,把里面很多繁琐的考证,讲得有声有色,非常吸引人。他上课时,一身长衫,他上课时抽烟,不仅自己抽,还给学生抽。被傅斯年誉为“近三百年来一人而已”的陈寅恪,上课第一天,就说“前人讲过的,我不讲;近人讲过的,我不讲;外国人讲过的,我不讲;我自己过去讲过的,我不讲。现在只讲未曾有人讲过的。”陈寅恪是闭着眼睛讲课的,引用的文献出处,他能具体说到哪一本书里的哪一页的,课后学生一查,无比准确,让人惊叹。其实他闭着眼眼镜讲课是有原因的,因学校南迁,辗转到西南联大,而错过最佳的治疗时机,导致右眼失明。钱穆先生讲历史时,感情非常投入,往往慷慨激昂,此时国民政府节节败退,大片山河沦丧,每每至此,听者为之动容。钱穆先生通过讲中国通史,告诉学生,只要中国历史和中国文化不会消亡,中国就绝对不会亡国。现在学生食堂有“三菜一汤”的标准,那会西南联大学子标配:“八宝饭”,就是学生对夹带着石子、沙子、老鼠屎等各种东西的米饭的戏称。对于这些八宝饭,学生也探索出一套科学的方法:给碗里盛几勺汤,用筷子用力搅动,饭里的沙子、石子等就可沉到碗底,这样就提高米饭的纯净度。学校成立之初,并没有床,学生就在地上铺些干稻草,打地铺。宿舍是土墼墙,草顶,两头各有门,两边靠墙各放十张双层木床,一张床睡两个人,一间宿舍可住四十人。一下雨就容易漏水,联大同学回忆到“床床漏雨无干处”。至于课室,构造也大致一样,只是从茅草顶变成铁皮盖。下雨的时候,除了照样会漏水,屋顶还会叮叮当当作响。有一次是陈岱孙先生讲《经济学概论》,讲着讲着,忽然下起了大雨,“乒乒乓乓”的声音盖住了陈先生的讲话,他只好苦笑着,在黑板上写下“下课赏雨”四个大字。所以在联大,教室上课时要打伞,图书馆看书时要打伞,就连在寝室睡觉时也要张伞。后来提起这段往事,西南联大的学子都不觉得苦,他们的眼里,有光。著名作家兼学者林语堂,对西南联大有个惊世骇俗的评论:“物质上不得了”,“精神上了不得”。仅在1940年10月13日这一天,就有30多架日机对昆明实行狂轰乱炸。为应付日军的空袭,学校制定了不一样的课程表,上午6、7时开始上课,10时下课,所有人离开学校,躲进山沟里的防空洞,下午再恢复上课,直到晚上。后来警报跑多了,也不像一开始的手忙脚乱,都淡然了许多。外文系学生赵瑞蕻,对其作了生动的描述:“下午三点又三刻。人们惶恐,走,一块儿走吧,别太紧张,带副扑克、象棋,一本浪漫派的小说……(妈呀,我怕!日本鬼子又来炸啦!孩子,别怕,爹还在地里干活啊……)”日本想用轰炸来摧毁西南联大,可跑警报反倒是把全体师生同仇敌忾的士气激发出来了。他们命悬一线,时刻有被日机炸死的危险,可越是危险,他们越是乐观、顽强。有些人甚至对此开起了玩笑,说:以前听说日军五个炸弹就可以把昆明夷为平地,可现在日军都投下了五千多个炸弹,昆明还是老样子,一点也没有变。1945年8月15日,日军宣布无条件投降,多年抗战终于迎来了胜利。1946年7月31日,存在8年11月的西南联大解散,三校分别迁回原地址。在那个战火纷飞,物资短缺、果不肌腹的背景下,西南联大留下的学术研究,硕果累累。在人文社科研究方面,有陈寅恪的《唐代政治史述论稿》 、钱穆的《国史大纲》、朱自清的《新诗杂谈》、闻一多的《楚辞校补》、金岳霖的《知识论》《论道》……在应用科学研究方面,有庄前鼎的《兵器学》、施嘉炀的《堡垒工程》、王明云的《军用桥梁》、赵九章的《大气之涡旋运动》……在基础科学研究方面,有华罗庚的《堆垒素数论 》,孙云铸的《中国北部寒武纪化石》、吴大猷的《多原子分子结构及其振动光谱》……西南联大解散之际,以华罗庚,杨振宁为代表的西南联大师生,去了美国留学,获得了丰厚的待遇。新中国成立之后,这些经历过战乱的师生,很多都放弃了国外的优越生活,义无反顾回到祖国怀抱。华罗庚经香港回到北京,归国途中写下《致中国全体留美学生的公开信》,鼓励了一批又一批的学子回到中国。这个近代受尽屈辱的民族,需要像西南联大学子这样的人才。他们那一代人太猛了,顶着饥饿肚子做学术,冒着日机轰炸搞研究。他们那一代人太刚了,什么苦都能吃,什么学问都敢做,什么命都敢赌,从创办开始,西南联大的学生共有8000余人,其中参军学生有1100人左右,高达14%。1943年入学的外文系学生缪弘,在抗战胜利前的1945年7月31日,参加了收复广西丹竹机场的战役,当时美国士兵都跑了。作为翻译官的他本该可以走,但他坚定勇敢地冲击日军山头制高点,不幸被敌军击中,壮烈牺牲,年仅19岁。缪弘是一名诗人,在他的遗诗中有一首《血的灌溉》——国难当头,这个洋溢着青春的年轻学子,没有选择恬静的学园,而是选择上战场拼命。在《九零后》记录片里,许渊冲先生的一句话,让我为之动容。他说“国家的需要,就是我的专业”,我终于深切体会到那句话“为中华之崛起而读书”。正是这批可爱又可敬的“九零后”们,在日军铁骑下,于炮火连天中, 留下了璀璨夺目的光芒。他们自觉、自立、自强,他们冒着生命危险去读书,令人泪目,给现在安享太平盛世却内心浮躁的人,得以瞻仰膜拜。故事到这就讲完了,讲故事的人最是用心,听故事的人总易动情。