从奴仆到未来夏娃:机器人形象变迁简史

刚刚过去的2020年,是《罗素姆万能机器人》和“robot”概念诞生的第100周年。

如果追溯“机器人”概念的发展历史,便会发现它的含义远超出机械的范畴,不仅与工程师、科学家有关。

“机器人”首先存在于人类的想象中。在数千年前的神话故事、文学想象中的机器人形象身上,我们可以寻找到人类对机器人的情感变化历程。这可能是人机关系形成的线索之一。

“机器人”(robot)一词,从诞生开始就超越了科学技术的范畴,进入社会心理的视野,成为百年来大众文化消费中的主要题材之一。

当代机器人叙事非无源之水,谈论和理解当代机器人文化,就不能忽视与之一脉相承的早期机器人想象。

当谈到“机器人”时,我们在谈论什么?

许多同仁会从《罗素姆的万能机器人》(1920)谈起。“robot”概念(暂且不谈“机器人”的翻译问题)源于捷克作家卡雷尔·恰佩克的这部剧作,但它所指事物却绝非突然从无到有。机器人,特别是与人自我认知紧密相关的早期类人机器人,早已出现在西方神话、传说、史诗、构想、哲思和文学作品中,在现实中的机械造人尝试也至少已有数百年历史。

在17至19世纪的德、法和英文本中,早期机器人多被称为Automat、automate、automaton,它并非当今的自动售货机,而是人形自动机器、仿人自动机或自动机械人偶(少量为自动机械动物)。其古希腊语词源αὐτόματον意为“自动的、自力推进的、自行驱动的”,现代希腊语中的αυτόματο 意为“自动机器”。

德国作家让·保尔将18世纪的仿人自动机称为Maschinenmann(“机器”和“男人”复合而成),默片经典《大都会》(1927)也绕开了“robot”概念,使用了德国学界至今使用的类似概念Maschinen-Mensch(“机器”和“人”),两个德语概念均可字译为“机器人”。此外,android(类人机器人)的概念至晚在17世纪中就已出现, 由古希腊语ἀνήρ和εἶδος组成,意为“与(男)人相像的”。

相比在捷克语中原意为“劳役”和“苦力”的“robota”(robot),以上表达更贴近中文“机器人”的字面之意。它们虽然没有当代机器人的电子和程序驱动,但能通过机械装置完成特定动作,堪称“机器人雏形”,经过传说、文学虚构或外表修饰后也具有了更多类人属性。

此前,欧洲文化史中还出现了青铜巨人、金属门卫和机械骑士等形象,形成了一脉相连的西方早期类人机器人想象和叙事。

古希腊的青铜巨人塔洛斯

古希腊神话传说中不仅有各具个性的神灵,还有多种人造人形象,例如青铜巨人塔洛斯。它由宙斯授意锻造之神赫菲斯托斯打造,为米诺斯守卫克里特岛。

在阿波罗尼俄斯的《阿尔戈英雄纪》中,伊阿宋等乘船远征夺取金羊毛,欲在克里特岛靠岸休息,塔洛斯遂进攻不速之客。

最终,美狄亚用巫术迷惑了塔洛斯,它举石攻击时误伤了自己的阿基琉斯之踵,“灵血就像融化的铅一样喷涌而出”。它犹如巨松被伐倒,轰然倒地。

青铜巨人塔洛斯

塔洛斯像神一样体内流淌灵液,又像人一样没有不死之身,同时还是极具古希腊特色的人形机器:它有可自主运行的青铜之躯,青铜是古希腊常见的塑型材料;灵液流出如“融化的铅”,金属胸腔可加热,抱住敌人将其烧死,这都令人联想到古代的锻造工艺;守卫海岛的任务对应当时的海战,而仆卫身份也符合机器人的传统定位。

用人造人来完成重复性或艰辛的工作,堪称人类的千年梦想。在古希腊人造人体系中,潘多拉代表的是诱惑与危险同在的女性、皮格马利翁雕塑的故事蕴含的男性梦想,塔洛斯则是从事重复劳动的机器奴仆。

阿奎纳捣毁的金属门卫

继承了古希腊罗马技术的阿拉伯和拜占庭地区是中世纪时期机械技术最发达的地方,后来类似技术又被带回欧陆。

据传,13世纪的德国天主教学者大阿尔伯特曾用皮革、木头、蜡和金属造了一个门卫,17世纪的法国学者诺德称其为Androis/Androide。它依来者意图决定是否放行。学生阿奎纳见到它时备受惊吓(另传他无法忍受其不断说话),将其捣毁。

大阿尔伯特见状喊道:“哦,托马斯!你毁了我30年的工作成果!”

18世纪的德国神学家豪博认为,阿奎纳这样做是因为他只懂形而上学,而不懂物理和机械学。中世纪的类人机器传说一方面均与渊博学者有关,它是学者博学的一种体现,另一方面又被赋予了魔法色彩。金属门卫传说在大阿尔伯特死后近百年才首次出现在柯西尼《生命的玫瑰》(1373)中。

在金属门卫问题上,大阿尔伯特“超越了禁忌知识的边界”,当时的人们无法通过神学和知识解释自动机械想象或现象,故而为其涂抹上魔法或超自然的色彩。

达•芬奇的机械骑士

相比大阿尔伯特的金属门卫,达•芬奇的“机械骑士”更有技术依据,是将仿人机械从超自然力量中解脱出来的初步尝试,也凸显了早期机器人的另一重要存在形式:镜像与参照物。

达•芬奇是勤奋的“人学”研究者,不仅在人体画上付出常年累月的精力,也是解剖学实践者和人形机器设计者。他的机械造物兵工厂里不仅有飞行器和装甲车等众多跨时代的设想,也有机械骑士。

机械骑士草图出现在1495年,于1957年被重新发现。此后,机器人学家和历史学家就试图在著作和现实中回构“列奥纳多遗失的机器人”。

鉴于他对人体与机械的类比、以及他对解剖学与工程学的双重兴趣,机械骑士设想并非难以想象。达·芬奇的初步人-机械类比虽然似乎没有笛卡尔的仿人机器思想实验那么深刻,没有法国医生和哲人拉·梅特里的“人是机器”论断那般彻底,却早了一两个世纪。

笛卡尔眼中无理性的仿人机器

机器人是人的复制,而人是哲学研究的对象,机器人进入哲学探讨并不意外。例如,笛卡尔讨论人的参照物除了动物,还有仿人机器。

笛卡尔认为:“如果有一些机器跟我们的身体一模一样,并且尽可能不走样地模仿着我们的动作”,但我们还能将它与真人区分开来,因为:

一,“我们完全可以设想一台机器,构造得能够吐出几个字来[...]可是它决不能把这些字排成别的样式适当地回答人家向它说的意思,而这是最愚蠢的人都能办到的”;

二,“那些机器虽可做许多事情,做得跟我们每个人一样好,甚至更好,却绝不能[...]在生活的各种场合全都应付裕如,跟我们依靠理性行事一样。”(笛卡尔著《谈谈方法》)

这两条堪称“图灵测试”前的“笛卡尔标准”,仿人机器只有克服了语言和行为通用性欠缺才能与人相提并论,但这两点至今仍是人工智能技术的瓶颈。

笛卡尔指出:

与理性和心灵不同,人的身体是次要、可复制的。

“笛卡尔标准”不仅透露了笛卡尔关于人之为人的核心思想,也体现了早期机器人的核心镜像功能。提出“动物是机器”的笛卡尔并不反对人体被视为机器,但人作为整体却不是,理性是人和动物、机器的本质区别。

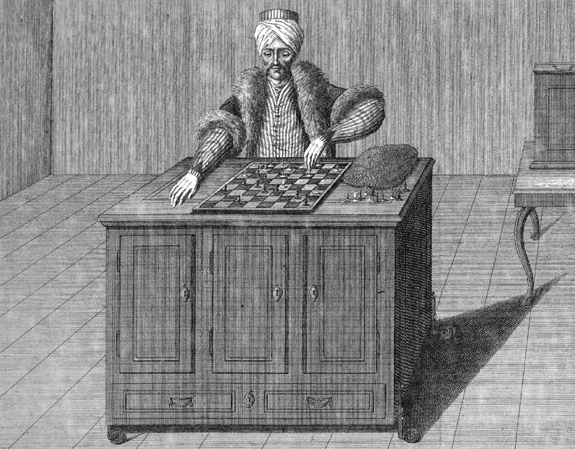

凯佩伦的土耳其象棋手

与笛卡尔的仿人机器思想实验相对应,至晚从17世纪开始,钟表机械逐渐成人体比喻,机械能工巧匠仿佛相信自己解密了生命与身体,竞相制造会写字、演奏的自动机器。

例如,沃康松制造了“吹笛手”和看似可咀嚼甚至消化的机械鸭,雅克-德罗父子的代表作是“写字者”、“绘图者”和“奏乐者”。这显然不是工业革命技术的成果,而是长久以来不断精进的手工机械特别是钟表机械技术。

当时,机器对人亦步亦趋的模仿是机械师技艺的最高评判标准。部分仿人自动机不仅模仿了人的外观和动作,还被认为具备了本神圣不可触及的人类智能。匈牙利技师凯佩伦伯爵制造的“土耳其象棋手”甚至曾被视为“18世纪最伟大的发明”,据传曾在对弈中战胜过拿破仑。

它不仅在社会上引发巨大轰动,而且是E.T.A.霍夫曼小说《仿人自动机》(1814)中“土耳其先知”的原型之一,也是爱伦·坡《梅尔策尔的象棋手》(1836)的讨论对象。

在对真人的兴趣与“造人”的弄潮中,这种仿人自动机甫一亮相,便与长久在位的动物一起,成为时人最重要的参照物。

霍夫曼笔下的恐惑“它者”

面对17、18世纪的这种仿人自动机风潮,社会舆情半是惊叹、半是不安,这种接受张力为文学介入铺设了温床。

霍夫曼的小说《沙人》(1816)正是这种时代精神与德国“暗黑浪漫派”文学结合最富深意的产物。论及文学中的机器人,读者多想到阿西莫夫三法则,但恰佩克式反叛机器人在现实中从未出现;从气质上让人感到恐惑不安的机器人却早已有之,《沙人》中的奥林匹娅便是此类典型。

奥林匹娅以物理学教授“女儿”的身份初出深闺,看似美丽,却又常露非人破绽,令人产生人竟如此的疑惑与不安,成为一种恐惑它者。被神秘力量所支配的男主人公纳塔奈尔无法辩清其机器本质,痴爱上了这百依百顺的寡言缪斯,乃至完全忘记了青梅恋人克莱拉。纳塔奈尔所有的情感、欲望和危机都投射在了这个并不结实的机械人偶身上。

机器人是人的异化复制,与机器人相像,在西方传统中多是为人所厌恶的状态。

面对不再有共同语言的克莱拉,纳塔奈尔大骂道:“你这没有生命、该受诅咒的仿人自动机!”

长久以来,机器人都是情感缺失的代表,无论是机器人取代女性,还是将两者类比,都是对女性自然性的异化和矮化。

十九世纪末的未来夏娃和弑主机器

与霍夫曼笔下的人机关系类似,在法国作家利尔-亚当的小说《未来夏娃》(1886)中,人造女性同样是男性欲望的结晶。这部小说既是浪漫派式人机关系的余音,也是西方文学史上首部较成熟的机器人科幻小说。

埃瓦德的女友外貌惊艳却灵魂乏味,在“发明大王”爱迪生眼里不过是布偶。同时,爱迪生还认为伏康松等人的创造只是雏形,他的类人机器人(Andréide)哈乐黛才是完美发明。

这个“未来夏娃”集所有优点于已身,可帮助埃瓦德彻底掌控情爱与女性。用完美人造人来替代现实女性或将女性矮化和驯化为人偶或机器人,是皮格马利翁以来的千年男性执念,这一主题被现当代西方文艺不断演绎,至今仍是人机关系的热题。

但在利尔-亚当笔下,满载技术乐观与男性欲望的造物难免以幻灭收场,本就装在棺材里的未来夏娃最终葬身海难。

19世纪中后期是早期到当代机器人叙事的转型时期:从技术构造上讲,机器人在未来夏娃这里从达·芬奇的机械时代走向“爱迪生”的电子时代,虽然英美文学的重要机器人形象仍有仿人自动机,但在早期通俗科幻中也先后出现了极具工业革命时代特色的“蒸汽人”(steam man)和“电子人”(electric man),当代机器人呼之欲出;

从作品类型来讲,机器人想象渐渐从奇幻向科幻转型,作品成熟度不断提高;

而从角色上讲,当代机器人叙事中常见的“弑主机器”形象始现:在短篇小说《莫克森的主人》(1899,初题为《莫克森家的一夜》)中,美国作家A.比尔斯就塑造了因输掉棋局恼羞成怒杀死主人的仿人自动机。

它是下象棋的仿人自动机,但在叙事者眼里又貌似猩猩,似乎预示着智能机器可能蕴含的兽性,机器人逐渐开始成为情绪和伦理主体。

这种创作者和造物二元对立背后是人的世俗造物主焦虑和“弗兰肯斯坦情结”,机器人反叛的情节模式成为当代技术失控焦虑的显性呈现,在20世纪的机器人科幻中极为常见。

结语

技术不断追逐人类想象,机器人史不仅是技术史,也是人工生命想象史和人文史。

尽管不同时代的西方早期类人机器人想象各有特色,但它们多是奴仆、镜像或“它者”,女性机器人还是男性欲望的显影和结晶,而弑主者形象在转型时期初现。

在古希腊到19世纪末的早期机器人想象之后,当代机器人在20世纪逐渐成为大众文化符号。伴随着恰佩克和阿西莫夫等人的作品与机器人科幻电影,作为技术人造人的机器人,甩开了曾与之经常相提并论和相互勾连的成活雕塑、泥人哥连和霍蒙克鲁斯等传统奇幻人造人亚类,开启了其作为科幻文艺母题的黄金时代。

在当今这个时代里,人们面对的许多人机关系话题绝非首次出现,而是某种程度上的新瓶旧酒,新的是它形形色色的外在角色(如帮手、伙伴或伴侣等),旧的是它并未质变的存在潜能:作为人之复制的机器人再次显性地成为了人的参照和镜像,催促人不断自我定义与适从、回答“何以为人”的哲学追问。

在历史语境中客观了解早期类人机器人想象之后,我们今后可进一步挖掘它们的潜在价值及其与当代讨论的关系。![]()