剖析 | 如何做产品运营经理的绩效考核?

点蓝色字关注“流媒体网”

点蓝色字关注“流媒体网”

提到针对大屏产品运营经理的绩效考核,笔者思忖良久,原因在于:第一、这个题材不是前期方法论文章,本质没有行业统一标准和确定答案,只有相对合适没有绝对完美,第二、实际现状是绩效考核指标年年都在变,哪些变哪些不变需要仔细思考,第三、客观实际是绝大多数的考核指标要么是领导拍脑袋制定一个完全不可能完成的数字,要么用过去的经验判定,要么设计极其复杂的指标连作业人看过也不会记住,甚至还有的指标是千人千面看人下菜而制定的。但笔者还是决定要写,原因也很明确:这个问题它就摆在那里,真实客观的存在着,并且每年年初管理者都发愁怎么裁定,作业者发愁怎么执行,其指挥棒的实际效用能有多大这个问题无论管理者还是作业者心里都明白(很可能没有多大),但我们知道在没有更好的方法出现之前目前的就是最好的,所以这么多年也少有人较真就这么过来了。

多次思考之后,笔者决定撰写本文的目的不在于讲述一套考核方法而是提供一种思路供读者朋友参考,同时本文整体基调更偏执行层面的客观合理,更多偏向相信员工,调动员工的主观能动性出发,希望读者朋友在自己面对的实际工作中能有所借鉴足以。

官方给出的解释是:指标是衡量目标的参数,预期中打算达到的指数、规格、标准,一般用数据表示。翻译一下白话就是预期目标且用户数据表示,我们日常遇到的累计订购量,活跃用户数,播放时长等等数据维度都包含在内。

一个产品的成功需要多人同心协力完成,这涉及管理、市场、产品,运营,技术,测试,美编等等,想让一群人团结一心就必须有明确唯一目标。这个目标可以避免团队每个人凭自我感觉做事,并且让大家清楚的知道做事的目的和意义。一个好的指标起到的作用在于激发团队的积极性,而糟糕的指标会让团队更加分裂。另外,有朋友纠结于指标下给团队还是个人,笔者认为应该团队优先个人次之的准则,作为管理者你应该优先相信的是整个团队而不是某个人,当然你需要工作有人牵头,这两者并不冲突。

指标设计宗旨根据重要性排序如下:

第六、指标应下给团队而不是个人,个人指标应充分信任具体业务领导,让具体业务团队领导权衡协调。

笔者观察过很多指标的结果,亲自参与过指标的制定,并和一线员工参与讨论过指标的想法,其实误区就是偏离了上面的宗旨行事,管理者制定时容易出现的误区如下:

1、惯性佛系指标

具体表现为今年指标按照去年最后一个月为基准,进行每月增减。现实情况会造成两个结果:第一、为了降低明年指标,团队刻意在前一年12月压低收入(他们可以做到)造成12月收入较低的表现,第二、关于大屏产品一年中也有销售旺季(过年,国庆,劳动节,寒暑假等),销售淡季(春季开学,秋季开学等),由于我们国家前半年相对假期多,后半年相对假期少,这就造成往往后半年整体收入低于前半年的客观存在现象(这里只谈市场客观情况,存在大片上线补充收入的现象),而12月又往往是较低月份,所以12月无法表现出全年销售额,依托这一数据事实上也存在不够合理。惯性思维定指标是一种不负责任但是最为简单且看似合理的做法,但看似合理的设计其实埋藏了部分不合理的操作空间。

2、拍脑门指标

具体表现为指标直接根据领导个人意志随意制定,往往存在过高或者过低现象。这种现象客观存在的,过高的指标打击员工的积极性,上面说过积极性比黄金都重要,员工一旦衡量指标不可能完成,那么整年的工作就会表现得毫无斗志,并发出“不用努力的,反正也完成不了“的舆论影响,这样对管理工作,团队整体工作都极为不利。另外就是指标过低,过低的指标让员工变得懒散,并且认为躺着就能完成收入何必还去创新创造呢?

3、看不懂或者极难执行的指标

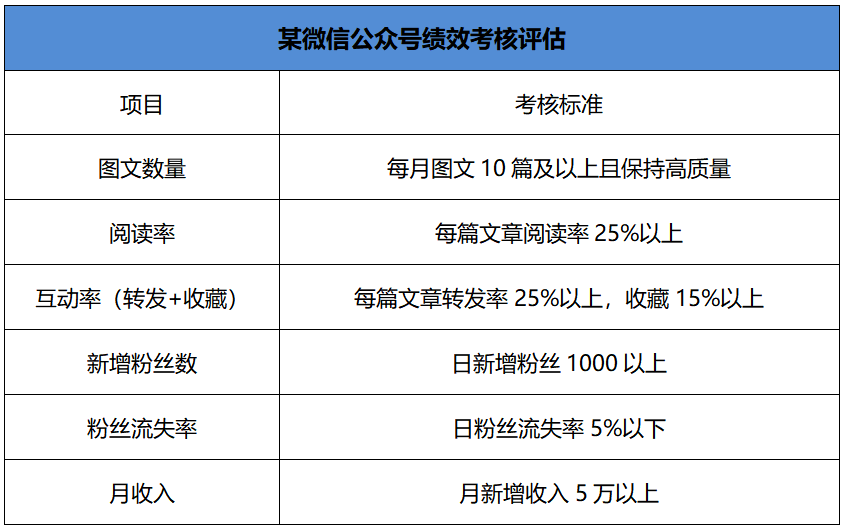

这是某微信公众号的指标如下:

笔者敢打赌,如果这一指标给运营经理,她一定一头雾水,具体原因:第一、指标本身设计非常复杂,员工记不住,领导不一定记得住,第二、本质一款公众号只要文章高质量,其余数据基本自动完成,所以多余项目没有意义,第三、阅读率,互动率等数据都是结果数据,这种结果不是一个运营经理层面可以把控的,具有不可执行性,反而会吧运营经理捆住难以发挥创造力,第四、各个项目的数据又是如何参考得来也没有解释。这样的指标给员工她只会一笑而过,起不到任何奖惩作用。这种指标相当于没有指标,并且坏处是降低领导在员工心中地位。

4、指标取缺乏激励或不够及时

奖励是人人都喜欢的,惩罚是人人都不愿面对的,这是人性,并且有奖就有惩,有惩必有奖,两者相伴相生才能有用。一个好的指标是一定写明奖惩的,并且最好在时效性上做到满足。笔者见过一种奖励即完成指标一年以后承诺兑现并且份额只有超额额度的0.5%,这种方式看似压缩了人力、物力,甚至节省了财力,但员工不是傻子,长期以往下去,这种时效性差且额度小的奖励会起到多大作用?事实是员工会觉得她的努力甚至工作并不重要,或者上层并没有给予她工作上的支持。最好的方式是不论激励还是惩罚都应该要及时实施,做得好及时激励趁热打铁,做得不好的及时私下指出即使纠正不要留到后来越来越麻烦。

5、管理层操之过急、执行层压力山大

邀功无可厚非,但急躁操之过急不尊重客观事实就是对整个团队的不负责任。笔者采访过很多一线产品运营经理,她们也不是不接受考核这种方式,而是管理层对指标的操之过急让大家感到压力山大,形成思想包袱,再加上有些部门的一言堂更导致整个工作环境变了味,所以在制定考核规则的时候应该适当加入一些相互制约,商量行为等,避免出现个人邀功式压迫、让基层员工束手束脚的现象。

6、过高频率的盯数据

紧盯数据也无可厚非,尤其运营经理每日、每周、每月、季度半年都在和数据打交道,随时监测数据以便更好的发展产品规避风险,但高频的盯着数据甚至数据一出现下跌就求全责备一定会让人无法安心工作,笔者曾见过有领导天天盯着数据,每日必问高了为什么低了又为什么?其实数据在合理范围内的波动是正常现象,只有大的起落才会具体分析,产品运营经理的工作重点是想出更好的方法来发展业务,数据只是最后的结果,是产品运营经理才操纵数据而不是被数据操纵。考核周期应该适宜,对于大屏产品来说笔者认为分季度考核不高不低,频率适宜。

7、内卷思维

纠结于不重要的细节问题反复修改浪费资源。这是一个内卷现象,当产品运营觉得改无可改,变无可变的时候,我们往往发现在他们的工作述职中存在一些可有可无的极其细节的需求,比如一个按钮的颜色要修改一天,比如一个文案需要三天进行琢磨,遇到一点点用户体验问题就让研发重新设计,工作忙的不可开交,结果变化不大,搞得整个团队一团糟,甚至有领导表扬这种现象称为认真,笔者认为产品运营经理是一种50%靠脑力,30%靠沟通,20%靠执行的工作,时间有限细节可以往后放。

制定指标的思考方式